Seiteninhalt

Braunes Marburg

Der Themenweg "Braunes Marburg" wurde wie die anderen Marburger Themenwege von der Marburger Journalistin Gesa Coordes entwickelt. Bei dem 45-minütigen Stadtspaziergang handelt es sich auch um ein Projekt der Geschichtswerkstatt Marburg zum Stadtjubiläum Marburg800, die ihre jahrelangen Recherchen, Veröffentlichungen und Projekte der Werkstatt zur NS-Zeit beisteuerten. Diese sind im Folgenden zu den einzelnen Stationen eingestellt.

Die Initiative zu dem Themenweg-Projekt ging von Marburg800-Kurator Richard Laufner aus. Das Jubiläumsbüro hat das Projekt finanziell unterstützt.

Der Themenweg bietet sich auch für Schulklassen an, um sich dem Thema des Nationalsozialismus` aus einer Marburger Perspektive anzunähern.

„Braunes Marburg“ ist im Marburger Tourismusbüro, Biegenstraße 15, 35037 Marburg, erhältlich und lässt sich hier herunterladen.

Station Elisabethkirche: Das Barlach-Kruzifixus

Station Elisabethkirche: Das Barlach-Kruzifixus

Die erste Station auf unserem Weg ist die Elisabethkirche. Sie ist historisch bedeutend als Zentrum der Elisabethverehrung, als eine der ersten gotischen Kirchen östlich des Rheins, als Grablege hessischer Landgrafen. Aber auch Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg haben ihre Spuren hinterlassen: Vor der Chorschranke befindet sich das Barlachkreuz, im Nordturm sind die Gräber von Reichspräsident Hindenburg und seiner Ehefrau. Was hat es damit für eine Bewandtnis?

Entwürfe Barlachs dafür entstanden 1918 im Auftrag des Preußischen Kultusministeriums für Sammelgräber deutscher Soldaten im Osten. Sie kamen wegen des Kriegsendes und der weiteren politischen Entwicklung nicht mehr zur Ausführung.

Als 1931 zum 700. Todesjahr der hl. Elisabeth die Elisabethkirche renoviert werden sollte, entschied man sich zur Entfernung vieler Spuren der Neugestaltung des 19. Jahrhunderts durch August Lange, vor allem für die Entfernung der neogotischen, aus Gips und Zement bestehenden Lettnerfiguren und des monumentalen Triumphkreuzes über der Chorschranke.

Da die Baulastverpflichtung beim Preußischen Staat lag (der sich allerdings mit den Wünschen der Landeskirche und der evangelischen Kirchengemeinde abstimmen sollte), waren es vor allem, staatliche Stellen, die die Neugestaltung planten: Der Leiter der Renovierung, Regierungsbaurat Lütcke, setzte durch, dass der Lettner weitgehend von Figuren frei bleiben sollte. Nach dem Willen des Leiters der Preußischen Denkmalpflege, Ministerialrat Dr. Hiecke aus Berlin, sollte auf dem Hauptaltar ein Kruzifix von Barlach aufgerichtet werden. Hiecke setzte sich mit Barlach ins Benehmen, veranlasste einen Bronzeguss durch Professor Kluge nach jenem Modell Barlachs, das dieser für einen Soldatenfriedhof im Auftrag des Preußischen Kultusministeriums 1918 entworfen hatte und präsentierte den Kruzifixus der überraschten Marburger Öffentlichkeit im Oktober 1931. In der Marburger Kirchengemeinde und auch darüber hinaus waren die moderne Gestaltung der Chorschranke und vor allem der Barlach-Kruzifixus mit dem gebogenen Kreuz vielen fremd und zu modern. Die Mehrheit der Gemeinde reagierte ablehnend, der Marburger Kunsthistoriker Richard Hamann und Lütcke schätzten dagegen die Ausdruckskraft der Skulptur.

Barlach, der sich 1933 für Heinrich Mann und Käthe Kollwitz eingesetzt, allerdings auch 1934 einen Aufruf von Kulturschaffenden für Hitler unterzeichnet hatte (wohl, um weiter in Güstrow arbeiten zu können), geriet immer stärker in Gegensatz zur NS-Kulturpolitik: Schon 1934 wurde – auf Betreiben des Domgemeinderats – das Magdeburger Ehrenmal, das Krieg mit Not, Tod und Verzweiflung in Beziehung brachte, aus dem Dom entfernt. Mehr als 400 Werke Barlachs wurden später als angeblich „entartete Kunst“ aus öffentlichen Sammlungen verbannt.

Und auch der Barlach-Kruzifixus war davon nicht verschont: 1936 hatte das Regierungspräsidium Kassel nach einer Begehung im Beisein von Oberpräsident Prinz Philipp von Hessen das Kreuz als „entartet“ eingestuft und seine Entfernung aus dem Kirchenraum empfohlen. „Zwar fühlten sich viele Marburger durch die vorherrschende NS-Kulturpolitik in ihrer ablehnenden Haltung bestätigt. Der Kirchenvorstand jedoch versuchte alles, um das umstrittene Kreuz in der Kirche zu behalten“.[1] Pfarrer Schimmelpfeng und Rudolf Bultmann erklärten, die Gemeinde habe kein Interesse daran, „den Barlachschen Christus auf dem Kreuzaltar gegen ein anderes Kunstwerk einzutauschen“ (Kirchenvorstand, Protokoll vom 5.11.1936[2]).

Über zwei Jahre blieb gegen staatlichen Druck der Kirchenvorstand standhaft im Einsatz für das Barlach-Kreuz. Um die Beseitigung des Kreuzes durchzusetzen, forderte Oberbaurat Henrich vom Marburger Hochbauamt, die Besitzverhältnisse an dem Kreuz beim Kasseler Regierungspräsidium klären zu lassen. Es stellte sich heraus, dass eine Schenkungsurkunde nicht existierte, dennoch sah sich die Elisabethgemeinde als Eigentümerin an.

1938 gab dann der Kirchenvorstand insoweit nach, als das Barlach-Kreuz vom Hochaltar entfernt wurde und einem vom Oberpräsidenten von Hessen gestifteten Standkreuz und dem bei der Renovierung von 1931 entfernten Triumphkreuz Platz machen musste. Das Barlach-Kreuz war aber immer noch nicht aus dem Kirchenraum entfernt worden, sondern hatte auf dem Elisabethgrab einen neuen Platz gefunden.

Am 4. 11 1938 wurde dann allerdings vom Regierungspräsidenten verfügt, „das Zeugnis eines abgeirrten Kunstempfindens zu entfernen…“. Als der Kirchenvorstand auch darauf nicht reagierte, ließ Regierungs- und Baurat Schwedes am 6.12. 1938 das Kreuz abbauen und brachte es aus der Elisabethkirche in das Staatsbauamt Am Plan. Der Kirchenvorstand reagierte darauf mit „größter Empörung und tiefem Schmerz“ darüber, „ dass der Barlachsche Krucifixus heute gewaltsam von staatlicher Seite… unter Umgehung des Kirchenvorstandes und ohne Benachrichtigung der Pfarrer an St. Elisabeth entfernt worden ist“.[3]

Lange war in der Marburger Öffentlichkeit umstritten, ob Schwedes, damals Ortsgruppenleiter der NSDAP Marburg-Süd,[4] mit dieser Tat staatlichen Willen vollzogen oder das Kreuz vor der Vernichtung bewahrt habe. Denn das Kreuz hatte im Bauamt auf dem Dachboden auch den Krieg überstanden und wurde von Pfarrer Franz Bücking schon kurz nach dem Einmarsch der Amerikaner auf einer Schubkarre vom Bauamt zurück in die Elisabethkirche gebracht. 1983 erklärte Schwedes, zu Anfang des Krieges habe ein Beamter des Regierungspräsidiums ihn darauf hingewiesen, er sei verpflichtet, im Rahmen der Aktion ‚Glockenablieferung‘ den Kruzifixus zur Einschmelzung abzuliefern.[5]

Die Historikerin Margret Lemberg fand später einen Brief von Schwedes an das Regierungspräsidium Kassel vom 19.4.1940, in dem dieser anbietet, das Barlachkreuz an die Adolf-Hitler-Spende abzugeben, um es als Metallspende einschmelzen zu lassen. Nach dem Aufruf Görings am 27. März 1940 zur Kriegsmetallspende war 2 Tage später eine Verordnung erlassen worden, in der es heißt: „Wer sich an gesammeltem oder von Verfügungsberechtigten zur Sammlung bestimmtem Metall bereichert oder solches Material sonst seiner Verwendung entzieht, schädigt den großdeutschen Freiheitskampf und wird daher mit dem Tode bestraft.“ [6]

Dem Angebot von Schwedes wurde allerdings nicht stattgegeben, denn der Reichsminister für kirchliche Angelegenheiten in Berlin entschied: „Ich ersuche, den Kruzifixus von Barlach weiterhin unter Verschluss zu halten, nicht aber zur Verwertung des Metalls abzuliefern. Die Einschmelzung eines Kruzifixus muss aus kirchenpolitischen Gründen besonders während des Krieges vermieden werden.“[7]

So überlebte das Kreuz die NS-Zeit und ist heute auch wegen seiner Geschichte ein zentrales Kunstwerk in der Elisabethkirche.

Zum Weiterlesen:

Margret Lemberg, Die Chorschranke in der Marburger Elisabethkirche, Marburg 2006

Eberhard Leppin, Die Elisabethkirche in Marburg, Marburg 1983

Michael Heiny

[1] Margret Lemberg, Die Chorschranke in der Marburger Elisabethkirche, Marburg 2006, S.133.

[2] Horst Schwebel, Barlachs und Meistermanns Beitrag zur Ausgestaltung der Elisabethkirche, in: Udo Arnold/Heinz Liebing (Hrsg.), Elisabeth, der Deutsche Orden und ihre Kirche, Marburg 1983, S.392, Anm.15.

[3] Walter Lacher, Die Elisabethkirche nach dem Zweiten Weltkrieg. In: Udo Arnold/Heinz Liebing (Hrsg.), Elisabeth, der Deutsche Orden und ihre Kirche, Marburg 1983, S.377ff.

[4] In: studier mal Marburg , Juni 1983, zit. nach Michael Heiny, Amélie Methner, Susanne Fülberth: Marburg im Nationalsozialismus, Band I, Fuldatal und Marburg 1997, S.24.

[5] In: studier mal Marburg, September 1983, zit. nach Michael Heiny, Amélie Methner, Susanne Fülberth: Marburg im Nationalsozialismus, Band I, Fuldatal und Marburg 1997, S.24.

[6] Verordnung zum Schutz der Metallsammlung des deutschen Volkes vom 29. März 1940. In: Gerhard Werle, Justiz-Strafrecht und polizeiliche Verbrechensbekämpfung im Dritten Reich, Berlin 1989, S. 304, siehe

https://de.wikipedia.org/wiki/Metallspende_des_deutschen_Volkes

[7] Margret Lemberg, Die Flügelaltäre von Ludwig Juppe und Johann von der Leyten in der Elisabethkirche zu Marburg, Historische Kommission für Hessen, Marburg 2011, S.176.

Station Elisabethkirche: Hindenburg-Gräber

Station Elisabethkirche: Hindenburg-Gräber

In der Nordturmhalle der Elisabethkirche befinden sich die Gräber von Paul von Hindenburg (1847 – 1934) und seiner Frau Gertrud (1860-1921). Dies ist dem Besucher nicht auf den ersten Blick ersichtlich, denn hier ist das Licht zumeist ausgeschaltet. Dadurch ist dieser Teilraum recht dunkel, und durch die vor den Treppenstufen gespannte Kordel gelangt man nicht nah genug an die Sandsteinplatten über den Gräbern, um die Inschriften lesen zu können. Viele Besucher der Elisabethkirche nehmen so die Gräber gar nicht wahr. Dies ist eine bewusste Entscheidung des Kirchenvorstandes der Elisabethkirche. Von manchen, die glauben, mit Hindenburgs Grab für Marburg werben zu können, wird sie kritisiert. Die Entscheidung erfolgte, nachdem diese Gräber für rechte Propagandaaktionen instrumentalisiert worden waren.

Wie gelangten die Särge der Hindenburgs nach Marburg?

Hindenburg ist zu Lebzeiten nie in Marburg gewesen. Maßgeblicher General der diktatorischen Obersten Heeresleitung im Ersten Weltkrieg, als solcher Befürworter eines umfangreichen Eroberungsprogramms mit der Unterwerfung angrenzender Völker, nach der Niederlage Propagator der „Dolchstoßlegende“ mit der grundlosen Behauptung, die Revolution von 1918 habe den Sieg vereitelt, 1925 und 1932 zum Reichspräsidenten gewählt, verkörperte er als „Held von Tannenberg* das militaristische, monarchisch gesonnene Preußen und den autoritären Machtstaat. Mit der Durchsetzung der Präsidialkabinette und schließlich mit der Machtübertragung an Hitler war er wesentlich mitverantwortlich für den Untergang der Weimarer Republik. Im März 1933 inszenierten sich Hindenburg und Hitler in Potsdam als Bündnispartner von Preußentum und Nationalsozialismus. Nach seinem Tod am 2. August 1934 ist er zusammen mit seiner schon früher verstorbenen Frau - übrigens gegen seinen ausdrücklichen Willen- im Tannenbergdenkmal in Ostpreußen bestattet worden, am Ort der siegreichen deutschen Schlacht 1914 gegen russische Truppen. War dieses Denkmal schon 1927 als Ort patriotischer und revanchistischer Sammlung gegen den „Schandfrieden“ von Versailles auch mit einer Rede Hindenburgs eingeweiht worden, so überhöhten die Nazis diesen Tannenberg-Kult zum „Reichsehrenmal“ mit dem Anspruch auf „Lebensraum im Osten“.

Im Januar 1945 wurde das Tannenbergdenkmal von deutschen Truppen auf Befehl Hitlers unmittelbar vor anrückenden sowjetischen Truppen gesprengt, die Särge Hindenburgs und seiner Frau über Königsberg und die Ostsee in die Garnisonkirche nach Potsdam und von dort später mit den Preußenkönigen Friedrich Wilhelm I. (1688-1740, „Der Soldatenkönig“) und Friedrich II. (1712-1786, „Der Große“) in einen Salzstock in Thüringen bei Bernterode gebracht. Dort entdeckte Ende April 1945 eine Spezialeinheit der vorrückenden US-Truppen die Särge, nahm sie, wie auch das einzige nicht von den Nazis vernichtete Exemplar des Protokolls der Wannseekonferenz und ebenfalls dort versteckte Kunstschätze bei ihrem Rückzug aus Thüringen mit in die amerikanische Zone und transportierte sie auf das Schloss im weitgehend unzerstörten Marburg. Die Behauptung, es gebe einen Zusammenhang mit Marburg als ideellem Zentrum des mittelalterlichen Deutschen Ordens, der als Kreuzritterorden Ostpreußen lange beherrschte, scheint aus der Luft gegriffen.

Zwischenzeitlich wurden die Särge auch im Marburger Staatsarchiv untergebracht.

1946 wurde der Pfarrer der Elisabethkirchengemeinde Schimmelpfeng von US-Offizieren, einem Staatssekretär der hessischen Regierung und Oskar von Hindenburg besucht, die die Elisabethkirche als angemessene Stätte für die Särge ausgemacht hatten. Die Särge der Preußenkönige wurden im Elisabethchor, die Särge der Hindenburgs im Nordturm beigesetzt, auch, weil nach der von Pfarrer Schimmelpfeng überlieferten Aussage des Hindenburgsohnes Oskar „eine Beisetzung seines Vaters in Reih und Glied neben den Hohenzollern sicherlich nicht seinem Wunsche entsprochen hätte“ [1]. Im Beisein von Familienmitgliedern, aber weitgehend vor der Öffentlichkeit geheim gehalten, wurden die Bestattungen vollzogen. Seitdem sah sich die Elisabethkirchengemeinde als Hüterin der Gräber und der Totenruhe.

Schon 1947 gab es eine Debatte im Hessischen Landtag um die „Marburger Gräber“: Hier waren Blumen und Kränze niedergelegt worden, und man befürchtete, dass im konservativen Marburg, einer ehemaligen Nazihochburg, das 1946 ja auch die neu erarbeitete Landesverfassung abgelehnt hatte, ein Kult reaktionärer Kreise um die Gräber entstehen könne. Dieser Befürchtung widersprach die Marburger Öffentlichkeit vehement. 1951 bekräftigte der Kirchenvorstand der Elisabethkirchengemeinde seinen Beschluss: „Ansprachen und farbige Kranzschleifen (gedacht war wohl vor allem an schwarz-weiß-rote) werden nicht gestattet.“

1952 verlangte die Familie der Preußenkönige, die Särge auf die Stammburg der Hohenzollern in die Nähe von Hechingen zu verbringen – übrigens gegen den Willen des Kirchenvorstandes der Elisabethkirche, der sich als Hüter der Totenruhe verstand. Man wehrte sich gegen eine „Privatisierung der Preußenkönige“. In dieser Debatte wurde sogar argumentiert, dass man mit einer Umbettung das Ziel der Wiedervereinigung Deutschlands aufgebe, da Hechingen wohl nicht als Provisorium begriffen werden könne. Denn die Toten gehörten endgültig nach Potsdam.

Nach der deutschen Vereinigung 1990 initiierte Kanzler Kohl dann ihre Überführung nach Schloss Sanssouci im Beisein der Hohenzollern-Familie, was als umstrittenes Signal der neuen Berliner Republik für Diskussionen sorgte.

Zum Volkstrauertag 1961 wurde ein Text an der Säule neben den Gräbern angebracht: “Wir gedenken der Opfer von Krieg und Gewalt…. Mache uns zu Boten deines Friedens.“

Trotzdem war das Grab Hindenburgs bis in die 80er Jahre oft mit Blumen und Kränzen geschmückt. Es war das Ziel vor allem von Vertriebenen- und Soldatenverbänden. Bei diesen Ehrungen wurden oft Reden gehalten. Dabei wurde Hindenburg unter anderem „als Retter der Heimat“ und „vorbildlicher Soldat“ geehrt, wie die Oberhessische Presse häufig in größeren Artikeln berichtete. Im Kirchenvorstand gab es keinen zumindest öffentlich geäußerten Protest gegen diese Praxis.

Bei der Gedenkfeier zum 30. Todesjahr von Hindenburgs in der Elisabethkirche erinnerte Pfarrer von Heyden in einer Ansprache daran, „dass der Deutsche Ritterorden die St. Elisabethkirche erbaute, ehe er in das Land jenseits der Weichsel aufbrach, um es dem Namen Jesu und der deutschen Zunge zu gewinnen. Hindenburg sei der letzte gewesen, der dieses Land für das deutsche Volk erfolgreich verteidigte.“ (Oberhessische Presse vom 3.8.1964).

1985 kam es zum Konflikt, als die Geschichtswerkstatt Marburg die Ehrungen der Kameradschaft Marburger Jäger für Hindenburg dokumentierte: Es gab eine Ehrenrede eines Oberst a.D. der Bundeswehr an Hindenburgs Grab, zu der eingeladene Ehemalige des Gebirgsjägerregiments Dietl (Hitlers „Lieblingsgeneral“) aus Kärnten ihre (NS-) Orden und Ehrenzeichen aus dem Zweiten Weltkrieg angelegt hatten. Auch konfrontierte die Geschichtswerkstatt die Kirchengemeinde mit einer Dokumentation zur Geschichte der „Marburger Gräber“.

Der Kirchenvorstand der Elisabethkirche erneuerte daraufhin den alten Beschluss aus der Nachkriegszeit und nahm das Grab Hindenburgs bewusst so aus der Öffentlichkeit, wie wir es heute vorfinden. Und man ist nun aufmerksam auf das, was an den Gräbern geschieht.

Inzwischen gibt es an vielen Orten Debatten um die Person Hindenburgs, der Namensgeber für viele Straßen und Plätze in Deutschland war und immer noch ist. In Marburg wurde nach dem Zweiten Weltkrieg der „Hindenburgring“ in „Krummbogen“ umbenannt. Mit dem Wandel zu einem kritischeren Geschichtsbild ist die antidemokratische und, was die Machtübertragung an Hitler betrifft, fatale historische Rolle Hindenburgs heute unbestritten.

Übrigens steht Hindenburg immer noch (als Nr.68) in der Ehrenbürgerliste der Stadt Marburg: „ Mit der gleichen gläubigen Hingabe wie zu dem Reichs-und Volkskanzler Adolf Hitler als dem Führer und Wiedererwecker aus schwerster Not blickt die Marburger Bürgerschaft auf den Herrn Reichspräsidenten, der durch die Ernennung des Kanzlers der nationalen Erhebung mit zum Siege verholfen hat“.

Ehrenbürger Nr. 67 (Hitler) wurde 1946 gestrichen.

Initiativen von verschiedenen Gruppierungen, auch Hindenburgs Ehrenbürgerschaft zu streichen, wurde mit dem Hinweis begegnet, historische Fakten solle man durch posthume Entscheidungen nicht ungeschehen machen.

Zitate aus:

Michael Heiny, Amélie Methner, Susanne Fülberth: Marburg im Nationalsozialismus. Materialien für eine zeitgeschichtliche Stadterkundung, Band I, Fuldatal und Marburg 1997

Michael Heiny

[1] Walter Lacher, Die Elisabethkirche nach dem Zweiten Weltkrieg. In: Udo Arnold/Heinz Liebing (Hrsg.), Elisabeth, der Deutsche Orden und ihre Kirche, Marburg 1983, S.380

Emil von Behring und die Behringwerke

Emil von Behring und die Behringwerke

Anfänge

Emil Behring (*1854) entwickelte 1890 als abgeordneter Militärarzt am Institut von Robert Koch die Serumtherapie zur Bekämpfung der Diphterie. Er erhielt 1901 als erster den Nobelpreis für Medizin, wurde vom Kaiser geadelt und zum „Retter der Kinder“ erklärt. 1894 erhielt er eine Professur und wurde nach kurzem Aufenthalt in Halle zum Direktor des Hygiene-Instituts in Marburg berufen. Er heiratete 1896 Frau Else Spinola, der Tochter einer vom Judentum zum Christentum übergetretenen Berliner Medizinerfamilie.

Emil von Behring arbeitete zunächst einige Jahre mit den Farbwerken Höchst zusammen, bevor er sich 1904 teilweise und 1914 endgültig selbstständig machte. Schon die Jahre zuvor hatte er sich – unter anderem mit dem Preisgeld – Grundstücke in Marbach und am Schlossberg erworben. Der durch den 1. Weltkrieg entstandene Bedarf an Impfstoffen und Heilmitteln brachte der Entwicklung einen großen Schub. Produktion und Vertrieb wurden stark ausgebaut. Mitten in diesem Prozess starb Emil von Behring 1917.

In den instabilen Jahren nach Kriegsende und nach langsamer Erholung zur Mitte der 20er-Jahre wurde der Betrieb in Marbach ab April 1929 zum festen Bestandteil des IG-Farben-Konzerns, dem größten deutschen Industrieunternehmen und dem bald größten Chemiekonzern der Welt.

Entwicklung in der NS-Zeit

1935 erschienen in der Zeitschrift „Deutsche Volksgesundheit“ Artikel, die Emil von Behring und seine wissenschaftlichen Leistungen vehement angriffen. Er wurde als „Seuchenstifter“ gebrandmarkt, der mit Hilfe von „artfremdem Tierblutwasser“ (gemeint ist das aus Pferdeblutserum gewonnene Diphterie-Immunserum) die deutschen „Volksgenossen“ verseuchen wolle und so ein „Werkzeug in der Hand der Juden“ sei für deren „Weltbeherrschungspläne“. Natürlich wurde auch auf die eheliche Verbindung mit Else von Behring (trotz Austritt ihrer Familie aus dem Judentum im 19. Jh. und trotz ihres Vorsitzes des konservativen „Vaterländischen Frauenvereins“ in den 20ern galt sie als „Rassejüdin“) hingewiesen.

Fünf Jahre später hatte sich dieses Bild völlig verändert. Im Dezember 1940 wurde - in enger Zusammenarbeit mit der Universität - zum 50. Jubiläum seines Serums eine große Gedenkveranstaltung abgehalten, zu der die gesamte NS-Gesundheitsführung, die Elite der Wissenschaft sowie die Parteiformationen mit ihrem Führungspersonal in Marburg sich einfanden. Sogar der „Führer“ persönlich gratulierte in einem Telegramm. Aus dem „Seuchenstifter“ wurde der mit urdeutschen Tugenden ausgestattete „Retter der Kinder und Soldaten“. Dieser gewaltige Sinneswandel kam nicht von ungefähr; auch im NS hatten die Konzerne großen Einfluss auf die Politik. Den IG-Farben-Bossen war es gar nicht recht, wie ihre weltweit be- und anerkannte „trademark“ diskreditiert wurde. Sie hatten gleich mehrere Publikationen auf den Weg gebracht, um Behring zu rehabilitieren, was mit großem Erfolg gelang. Auch die Familie Behrings blieb weitgehend von Verfolgung verschont.

Ab 1936 waren die Behringwerke eingebunden in die kriegsvorbereitende Mobilisierung. Impfstoff- und Serumproduktion machten die Behringwerke laut „Mob-Plan“ zu einem „kriegswichtigen Betrieb“. Dabei kooperierten die Behringwerke mit den entsprechenden Militär-, Wirtschafts- und Gesundheitsbehörden auf Regional- und Reichsebene. Die Mitarbeiter*innen wurden vom Wehrdienst und anderen Kriegsdiensten freigestellt, Wehrübungen wurden ab 1938 abgehalten und ein Direktkontakt zur Stapoleitstelle in Kassel eingerichtet.

Die Produktionszahlen stiegen stark an, auch die Bilanzen blieben bis Ende 1944 durchweg positiv. Damit verbunden war auch ein starker Zuwachs an Arbeitskräften, von 1929 bis 1939 von 297 auf 513.

Zwangsarbeit

Trotz der Freistellung der Behringwerke-Mitarbeiter mangelte es dem Betrieb zunehmend an Arbeitskräften. Dies war eine Folge des ständigen Anwachsens der Produktion, die den Kriegserfordernissen geschuldet war. Besonders ab 1941 mit dem Angriff auf die Sowjetunion stieg die Nachfrage nach Sera und Impfstoffen sehr. Zunächst wurde der Einsatz von Kriegsgefangenen abgelehnt – die Behringwerke galten als „sabotageempfindlich“. Man versuchte, Arbeitskräfte aus Belgien anzuwerben; die Zahl der Angeworbenen blieb so gering, dass man sich 1942 entschloss, die „Menschenbeschaffungsfrage“ (Betriebsführer Demnitz) anders zu klären: durch den Zugriff sowohl auf sowjetische Arbeitskräfte, die durch spezielle Kommandos in den eroberten Ostgebieten „eingesammelt“ wurden, als auch auf sowjetische Kriegsgefangene. Diese „Ostarbeiter“ wurden im Arbeitslager der Behringwerke im Hinkelbachtal in einem extra scharf gesicherten Sonderlager untergebracht. Der Werkschutz wurde ausgebaut und aufgerüstet (1942: hauptamtlich 14, nebenamtlich 27; 16 Karabiner, 16 Seitengewehre und 4 Pistolen, alle drei Monate Schießübungspflicht).

1943 kam noch ein Kontingent kroatischer Frauen hinzu. Im Oktober 1943 befanden sich 167 männliche und 67 weibliche Zwangsarbeitskräfte im Einsatz, das entsprach 26,5 % der Belegschaft (878 Personen); ein Jahr später stieg ihr Anteil auf 35 % (300 von 866).

Lebens- und Arbeitsbedingungen: „Die Jugendjahre, verbracht hinter einem Stacheldrahtzaun in Hunger, Kälte und Erniedrigung. Ich habe als Hilfsarbeiterin gearbeitet. … Die Arbeit war schwer. Ich hatte noch das Unglück, daß ich kein Deutsch verstand, das heißt, ich konnte nicht sofort ausführen, was man von mir verlangte. Dafür bekam ich oft Schläge. … Beschweren konnten wir uns nicht, wir waren in der Lage von Sklaven.“ Dieser Bericht von Maria Markejewa wird von anderen Zeitzeug*innen bestätigt. Der interne Betriebsappell an die Führungskräfte der Betriebe unterstützt diesen harten Umgang: „… Für Sentimentalitäten kann kein Raum in unserem Herzen sein.“

„Wir Russen arbeiteten ohne freie Tage. … Wir haben Heu, Torf und Kohle gefahren und entladen, wir haben Fundamente für Neubauten ausgeschachtet. … Für Erholung war keine Zeit. Die Ernährung war schlecht. Die wöchentliche Ration bestand aus Steckrüben, Spinat, Pellkartoffeln und einem kleinen Laib Brot, das war ein Brot mit Holzspänen“. Lange Arbeitszeiten bei schlechter Ernährung, so das Fazit von Nikolaj Slonov. Die Arbeitskleidung schützte weder vor Regen noch vor Kälte. Nur die in der Pferdepflege eingesetzten Kräfte konnten sich ab und an in den Ställen aufwärmen.

Ein Fall ist bekannt, in dem ein sowjetischer Zwangsarbeiter der Gestapo übergeben wurde. Wladimir Iljanow hatte sich beschwert, weil er von einem Vorgesetzten zu Unrecht geschlagen wurde. Ausgangsverbot und Entzug von Tabak waren die internen Strafen. Nach einem weiteren Verstoß „Überschreitung der Ausgangssperre“ wurde er von der Gestapo abgeholt und „soll in ein KZ eingeliefert worden sein“.

Im Sommer 1942 wurde im ukrainischen Lemberg (Lviv) in kürzester Zeit ein Zweigwerk der Behringwerke Marburg – das Behring-Institut - für die Produktion von Fleckfieberimpfstoff aufgebaut. In diesem Betrieb arbeiteten 1010 Zwangsarbeiter*innen unter der Leitung von 50 „Reichsdeutschen“. Die Aufrechterhaltung des Betriebs erforderte härtere Maßnahmen: „Die Erschießung eines im Institut beschäftigten Arbeiters durch die SS, der Material entwendet hatte, hat sich gut ausgewirkt“, erklärte I.G.-Manager Fritz Neumann.

Menschenversuche

Die direkte Beteiligung an Menschenversuchen in Konzentrationslagern ist das dunkelste Kapitel in der Geschichte der Behringwerke. Die I.G. Farben waren in vielerlei Hinsicht an Menschenversuchen beteiligt: Sulfonamide aus Elberfeld, Akridingranulat aus Höchst, Gasbrandsera aus Marburg oder Fleckfieberimpfstoffe aus Marburg und Lemberg, allesamt wurden sie in Konzentrationslagern am Menschen erprobt. Bei diesen Versuchen kamen sehr viele Menschen um.

Besonders gut dokumentiert sind die Versuche im KZ Buchenwald. Dort fanden die verbrecherischen Experimente für die Marburger Fleckfieberpräparate statt. Die erste große Versuchsreihe wurde im Dezember 1941 in mehreren Sitzungen abgesprochen zwischen den Reichsgesundheitsbehörden (Robert-Koch-Institut, Reichsgesundheitsführer [Conti] und Gesundheitsverwaltung), Heeressanitätsinspektion, Hygieneabteilung der Waffen-SS (Mrugowsky), den maßgeblichen Abteilungen der I.G. Farben und dem Betriebsführer der Behringwerke Marburg Demnitz. Noch Ende Dezember gelangten die Behringprodukte durch den Marburger Waffen-SS-Arzt Dötzer (Hygiene-Institut der Medizinischen Fakultät) an ihren Bestimmungsort bei Weimar. Im Mai 1942 traf sich der gleiche Personenkreis, ergänzt durch Herrn Otto, dem Leiter des Frankfurter Prüfinstituts (heute: Paul Ehrlich-Institut), zur Diskussion der Versuchsergebnisse in Marburg. „Anpassungen“ der Behringimpfstoffe an die wohl wirksameren Impfstoffe des Robert-Koch-Instituts wurden beschlossen. Ebenso wurde festgelegt, weitere Forschungen zur Verbesserung der Wirksamkeit des Impfstoffes und zur Vereinfachung der Produktion zu betreiben und eventuelle neue Präparate wiederum in Buchenwald zu testen.

Sobald neue Produkte entwickelt wurden, brauchte Demnitz nur bei Herrn Mrugowsky anzurufen und um neue Versuchsreihen zu bitten. In Buchenwald wurden dauerhaft monatlich 3 – 5 Häftlinge mit Fleckfieber infiziert, um ständig frische Erreger zur Verfügung zu haben. Wie viele von diesen „Passagen“ an Fleckfieber gestorben sind, ist nicht bekannt (die Anklage im Nürnberger Ärzteprozeß schätzt die Zahl auf 120). Bekannt ist allerdings, dass in Buchenwald Impstoffversuche an 537 Häftlingen durchgeführt wurden, von denen mindestens 127 starben. Der Buchenwalder SS-Arzt und Leiter der dortigen Fleckfieberstation Ding berichtete im Mai 1943 auf einer Arbeitstagung der Beratenden Fachärzte (der Wehrmacht) in Berlin ausführlich über diese Versuche; fast die gesamte deutsche Elite der Virologie, Bakteriologie, Hygiene und Tropenmedizin war anwesend. Nur ein Mediziner (Prof. Rose, RKI) äußerte Bedenken gegen diese Art von Versuchen; dies hielt ihn allerdings nicht davon ab, einige Wochen später selbst Präparate nach Buchenwald zu schicken.

Thomas Werther

Literatur zur Vertiefung:

- Thomas Werther: Fleckfieberforschung im Deutschen Reich 1914 – 1945. Untersuchungen zur Beziehung zwischen Wissenschaft, Industrie und Politik unter besonderer Berücksichtigung der I.G. Farben, Dissertation Marburg 2004. (abrufbar im Netz)

- Thomas Werther: Fleckfieberversuche in der Fleckfieberforschung, in: A. Ebbinghaus/K. Dörner, Vernichten und Heilen. Der Nürnberger Ärzteprozeß und seine Folgen, S. 152 – 176, Berlin 2001

- Thomas Werther: I.G. Farbenindustrie Abteilung Behringwerke, in: Zwangsarbeit in Marburg 1939 – 1945. Geschichte, Entschädigung, Begegnung, S. 289 – 310. Marburg 2003. (Stadtschriften 80)

Station Stolpersteine

Station Stolpersteine

Spuren legen, Spuren suchen … ein Prinzip des Lebens, ein Prinzip der Menschheitsgeschichte. Spuren verbinden Vergangenheit und Zukunft mit dem Jetzt. Nach 800 Jahren Marburger Geschichte machen wir uns auf die Suche nach den Spuren jüdischen Lebens in dieser Stadt. Das Erinnerungs- und Kunstprojekt des Künstlers Gunter Demnig schlägt den Erinnerungsbogen und eröffnete neue Weg des Gedenkens und der Kontaktaufnahme für die heutige und die kommenden Generationen. „Stolpersteine“, 10 x 10 cm große Betonquader mit einer eingelassenen Messingplatte verweisen auf die Opfer des NS-Unrechtsregimes vor deren letzter Wohnung. Eingepunzt in die Messingplatte sind Namen und Daten der Personen, an die erinnert wird. Diese „Spuren“ verweisen auf jüdisches Leben, aber auch auf das Leben von nicht-jüdischen Opfern der NS-Zeit wie der Sinti-Bevölkerung, Widerständler oder Euthanasieopfer.

Gerade 80 Jahre – ein Menschenleben – ist es her, dass die jüdische Bevölkerung aus Marburg vertrieben oder deportiert wurde. Nur eine Handvoll Menschen, die sich als Juden fühlten oder durch die Bürokratie als Juden benannt wurden, verblieben in der Stadt. Nur eine Handvoll kehrte nach Kriegsende zurück. Manche konnten fliehen, viele wurden im Namen der NS-Ideologie und mit tatkräftiger Zustimmung ihrer Nachbarn ermordet. Wo ist ihr Gotteshaus zu finden, wo sind ihre Versammlungsorte, ihre Geschäfte, ihre Häuser und Wohnungen? Die Nachkriegsgesellschaft schwieg. Dabei konnten die Marburger sich noch genau an die vertriebenen, verschleppten, ermordeten Nachbarn erinnern. Kontakte zu den jüdischen Familien blieben meist im Privaten. Ab 1978 war es Willy Sage, Gründer und Vorsitzender der Marburger Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit, der gemeinsam mit dem Magistrat der Stadt Marburg Besucherwochen für ehemalige jüdische Marburger*innen ausrichtete. Die Kontakte brachen ab, als die ehemaligen Marburger zu alt zum Reisen wurden. Noch 2020 lebte die 1918 in Marburg geborene Hilde Fürst im fernen Brasilien.

In Marburg lebten die Jüdinnen und Juden über den ganzen Stadtbezirk verstreut. 1933 gehörten sie zum Stadtbild Marburgs – als Geschäftsleute, als Angestellte, als Studenten, als Hochschullehrer.

Mit der Elisabethkirche im Rücken begeben wir uns auf Spurensuche. Wenn wir den Steinweg hinauf in die so genannte Oberstadt gehen, kommen wir an einem repräsentativen Haus im Historismus-Fachwerkstil vorbei. 1920 kaufte es Ernst Blumenfeld und eröffnete 1924 ein Schuhgeschäft. Er starb 1935 mit nur 46 Jahren und wurde auf dem jüdischen Friedhof in Marburg beigesetzt. Die zweite Hälfte des Doppelgrabes blieb leer. Seine Frau Bella geb. Tannenbaum konnte mit den drei Kindern in die USA flüchten. Dort leben die Nachfahren noch heute.

Weiter auf dem Weg hinauf zur Oberstadt kommen wir an den ersten beiden Stolpersteinen vorbei, die vor dem beeindruckenden ehemaligen Burgmannensitz der Familie Breidenbach zu Breidenstein liegen, der so genannten Löwenburg. Das Gebäude wurde in der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts erbaut. Ende des 19. Jahrhunderts kaufte es die Familie Isenberg. Gerson Isenberg betrieb mit seiner Frau Selma geb. Hirsch dort auch eine Gastwirtschaft mit Hotelzimmern. Sie war ein Treffpunkt für jüdisches und nichtjüdisches Leben in Marburg. Vor dem Ersten Weltkrieg tagte dort die Zionistische Ortsgruppe Marburg. Aber auch Roland Freisler, der spätere Präsident des berüchtigten Volksgerichtshofes, der in Kassel als Gerichtsreferendar arbeitete und später dort als Rechtsanwalt tätig war und vor allem Nationalsozialisten verteidigte, soll sich dort aufgehalten haben. Das Haus Steinweg 12 musste das Ehepaar Isenberg wahrscheinlich 1931 verkaufen. Gerson Isenberg wurde nach dem Pogrom am 9. November 1938 in das KZ Buchenwald verschleppt und fand dort am 14. November 1938 auf Grund der menschenverachtenden Bedingungen den Tod. Amtlich wird die Todesursache mit „Herzversagen“ angegeben. Der Versuch seiner Ehefrau Selma 1938 nach Frankreich zu ihrem Sohn zu flüchten, scheiterte. Sie wurde mit dem letzten Transport Marburger Juden am 6. September 1942 nach Theresienstadt deportiert und am 18. Mai 1944 in Auschwitz ermordet. Die Tochter Lieselotte Isenberg, die nicht mehr in Marburg lebte, entschied sich am 10. Juli 1942 in Hamburg auf Grund der hoffnungslosen Lage der Juden für den Freitod.

Weiter den Berg hinauf kommen wir zu dem Haus Neustadt 27. Hier erinnern die Stolpersteine an die Familie Leyser. Das Modegeschäft war dort um 1900 etabliert worden. Der Enkel der Geschäftsgründerin Ester Baum, Julius Leyser, heiratete die Enkelin von Moses Blumenfeld, Rachel Gertrude Anna Kaufmann. Moses Blumenfeld lebte bis zu seinem Tod 1911 in dem Haus Steinweg 3 ½ schräg gegenüber. Er ist der Vater von Ernst Blumenfeld (Steinweg 30) und spielte im Gemeindeleben und Geschäftsleben Marburgs eine bedeutende Rolle. Der Bruder von Julius Leyser starb als Soldat im Ersten Weltkrieg. Die Familie Leyser musste das einst gut gehende Modegeschäft schon bald nach 1933 aufgeben, nachdem die Nationalsozialisten sehr schnell und allumfassend Bürokratie und öffentliches Leben mit ihrer ausgrenzenden und mörderischen Ideologie bestimmten. Das Ehepaar Julius und Anna Leyser mit den beiden Söhnen und dem Vater Marcus Leyser zog im September 1934 nach Köln. Anfang Mai 1943 wurde die Familie von Amsterdam aus ins Lager Vught (Herzogenbusch) deportiert. Von Vught aus wurden sie am 3. Juli 1943 nach Westerbork gebracht und am 20. Juli 1943 nach Sobibor deportiert, wo sie ermordet wurden. Marcus Leyser starb am 23. Juni 1940 in Amsterdam.

Am Ende des Steinwegs befand sich im Haus 2 ½ das Warenhaus Heineberg & Co. des Inhabers Selmar Frank, in dem Nebenhaus, Steinweg 4 das Modehaus Ellenzweig und im Steinweg 3 ½ das Frankfurter Schuhlager, früher Max Julius Levi, Herrengarderobe, alles jüdische Geschäfte. Die Besitzer konnten flüchten. Für die nichtjüdischen Geschäftsleute bedeutete es, dass unliebsame Konkurrenz ausgeschaltet wurde. Die NS-Bürokratie bereicherte sich dadurch, dass sie von den jüdischen Geschäftsleuten Geld erpresste.

Weiter geht es die Neustadt hinauf an dem Haus Neustadt 23 vorbei, wo sich das Lebensmittelgeschäft Schade & Füllgrabe aus Frankfurt am Main befand. Die Firma war bereits 1887 an den jüdischen Kaufmann Joseph Halberstadt verkauft worden. 1936 wurde die Firma „arisiert“, das heißt den jüdischen Besitzern widerrechtlich weggenommen.

Jenseits der Wasserscheide, dort wo die Statue des Marburger Originals Christian Werner steht, beginnt die Wettergasse. Vorbei kommen wir an dem Haus Nr. 25, dem ehemaligen Schuhhaus Spinat, dem Geschäft, das 1935 durch Studenten, von denen einige SA-Männer waren, demoliert wurde. Im Haus befand sich auch das koschere Speiserestaurant Wohl. In der Wettergasse 36 befand sich das Juwelier- und Uhrengeschäft Sigmund Freund, in der Wettergasse 17 bis 1935 das Korsettgeschäft Aron.

Vor dem Haus Wettergasse 4 erinnern Stolpersteine an das Ehepaar Moritz und Toni Katz geb. Blumenfeld. Sie führten ein Geschäft für Kurzwaren, Handarbeitszubehör und Baby- und Kinderkleidung. Das Haus hatte der Vater von Toni Katz, Moses Blumenfeld, 1910 gekauft. Toni Katz starb in Marburg, ihr Mann wurde in Theresienstadt ermordet. Der inzwischen verstorbene Enkel Yoram Jacobson aus Israel war bei der Verlegung der Stolpersteine anwesend.

In der Wettergasse 2 befand sich seit 1872 die Lederhandlung Strauß. Die Familie stammte aus Amöneburg. Vor dem Haus erinnern Stolpersteine an die Familie. Im Holocaust ermordet wurden der Witwer Isaak Strauß und seine Haushälterin Frieda (Friedericke) Wertheim, beide wurden nach Theresienstadt deportiert. Tochter Thekla Marxheimer geb. Strauß, ihr Ehemann Leo und die Tochter Ruth wurden 1941 nach Riga verschleppt und ebenfalls ermordet. Von den vier Schwestern der Thekla geb. Strauß überlebten nur zwei.

Weiter geht es rechts in die Marktgasse und der Interessierte erreicht den Marktplatz mit dem beeindruckenden Rathaus. Im gesamten Bereich der Stadt gibt es weitere Stolpersteine, die es zu entdecken gilt. Jeder Stein erzählt von einem Menschenleben, jeder Stein erzählt von Deutscher und Marburger Geschichte.

Barbara Wagner

Zu den verlegten Stolpersteinen in Marburg siehe:

Zum Lesen:

Hans Hesse: Stolpersteine. Idee. Künstler. Geschichte. Wirkung, Essen 2017.

Station Rathaus

Station Rathaus

Die Stadt Marburg vor und nach 1933

Mit der Annexion Kurhessens durch Preußen 1866 wurde das protestantisch geprägte Marburg Garnisonsstadt (Jägerbataillon Nr.11[1]). Den Kasernenbauten folgten nach der Reichsgründung 1871 bis 1914 ein beispielloser Bauboom (Nord- und Südviertel entstanden), der Ausbau der Universität (Studentenzahl von knapp 300 auf 2500 ) und die Zunahme der Bevölkerung um das Dreifache auf 23.000 Einwohner. In der trotz Anbindung an die Main-Weser-Bahn industriearmen Stadt, ohne maßgebliche Arbeiterschaft, bildete die expandierende Universität einen zentralen Wirtschaftsfaktor, sichtbar an den zahlreichen Bauten der Studentenverbindungen am Schlossberg in bester Lage. Unter vermögenden Studenten war Marburg besonders beliebt, weil man hier auf eigene Kosten den verkürzten einjährig-freiwilligen Militärdienst ableisten konnte, der zum Reserveoffizier führte. Das Kleinbürgertum (Handwerker, Händler, Geschäftsleute, kleine und mittlere Beamte, zahlreiche Vermieter von „Studentenbuden“) grenzte sich ab vom akademisch und militärisch geprägten Bürgertum (Universitätsprofessoren, pensionierte Militärs und höhere Beamte, reiche Rentiers), das die politischen Geschicke der Stadt dominierte, wobei zahlreiche Vereine, darunter viele „Kriegervereine“, eine wichtige Rolle spielten. Die Präsenz des Militärs, die wachsende Zahl von Studenten (zahlreich Burschenschaften und Corps angehörend), sowie der hohe Anteil an „Berufslosen“ (Rentner, Dienstmädchen, Vermieter) machten Marburgs sozialstrukturelle Besonderheit bis in die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts aus.

Mit der Reichsgründung wich die ehemals liberale Opposition gegen den Kurfürsten preußisch-konservativem Nationalismus. Nationalliberale Marburger stimmten im Kaiserreich mit Konservativen, nur der aus Friedrich Naumanns „Nationalsozialen“ (einziges Reichstagsmandat 1903 durch Hellmut von Gerlach im Marburger Wahlkreis) hervorgegangene „Liberale Volksverein“ (Leitung Prof. Walther Schücking) repräsentierte das linksliberale “freiheitliche Marburg“ mit zeitweilig bedeutendem Anhang in der Stadt. Die Sozialdemokratie blieb marginal, Gewerkschaften ohne Einfluss. Der Marburger Universitätsbibliothekar Otto Böckel , erster offen antisemitischer Reichstagsabgeordneter 1887, 1890, 1893 und 1897, beeinflusste mit seiner hetzerischen Agitation („jüdischer Wucher“) im Marburger wirtschaftlich gefährdeten kleinbäuerlichen Umland auch die Atmosphäre in der Stadt. Noch 1912 galt Marburg als Hochburg des Antisemitismus[2], die Marburger Studentenschaft als die am stärksten vom Antisemitismus beeinflusste im Reich[3], nach 1918 blieb er in Studentenverbindungen, in der Universität und in der Wählerschaft der politischen Rechten, ja selbst in Teilen des kleinbürgerlichen Wählerpotentials des Linksliberalismus virulent[4].

Der Erste Weltkrieg, zunächst von der Mehrheit der Marburger begeistert begrüßt, vertiefte den militanten Nationalismus, trotz (oder wegen) der hohen Verluste gerade unter den jungen Wehrpflichtigen (ca. ein Drittel der Marburger Studentenschaft!), trotz zunehmender materieller Not, jedoch fern der Front. Der „Burgfrieden“ in der Stadt blieb stabil, gegen Ende des Krieges blieben die fanatischen Annexions- und Durchhalteparolen der „Deutschen Vaterlandspartei“, angeführt von Universitätskurator, Oberbürgermeister, Landrat, einigen Professoren und Militärs der Stadt, nicht ohne Echo.

Die kurze Episode der Revolution 1918/19 mit einem Arbeiter- und Soldatenrat, dem auch zwei Studenten und ein Professor (W.Troeltsch) angehörten und der als „Kontrolleur“ der Stadtverwaltung für „geordnete Verhältnisse“ zu sorgen suchte, blieb ohne wesentliche Spuren. Allein die Bewaffnung von Studenten als Einwohnerwehr, um einen für möglich gehaltenen „Spartakistenputsch“ abzuwehren, führte dazu, dass eine Anzahl der ausgegebenen Waffen in den Händen rechtsgerichteter Studentenverbindungen blieb.[5]

1919 zeigte sich erneut die politische Polarisierung der Vorkriegszeit in der Stadt. Während kurzfristig der Linksliberalismus, nun als DDP, in der ersten demokratischen Wahl gegenüber Land und Reich hohe Zustimmung erfuhr (31,2%) und Prof. Schücking in die Nationalversammlung, die Professoren Rade und Otto in den Preußischen Landtag gewählt wurden, hatten auch Deutschnationale Volkspartei (DNVP) und Deutsche Volkspartei eine weit über dem Reichsdurchschnitt liegende Zustimmung erfahren (zusammen 38,9%). Neun Professoren[6] unterstützten dabei den Wahlaufruf der antisemitischen DNVP. Die bürgerliche Mehrheit verschob sich früh und „ungewöhnlich drastisch“[7] nach rechts. Bis 1928 blieb die DNVP in Marburg stärkste Partei. 1924 feierte der rechtsradikale „Völkisch-soziale Block“ in der Reichstagswahl mit Ludendorff als „starkem Mann“ einer angestrebten Militärdiktatur einen spektakulären Erfolg mit 17,7%, singulär in Hessen.[8] Das hing auch damit zusammen, dass Ludendorff als „Kriegsheld“ und Kapp-Putschist in Teilen der Marburger Studentenverbindungen und ihrer „Alten Herren“ große Verehrung genoss. Er war 1922 zum „StuKoMa-Kommers“, einer Feier zur Erinnerung an den „Thüringen-Feldzug“ der Marburger Studentenkompagnie, bei dem 15 unschuldige Arbeiter bei Mechterstädt 1920 brutal ermordet worden waren[9], nach Marburg gekommen. Dabei trafen sich hochrangige Militärs, der Führer der illegalen Freikorpsorganisation („Orgesch“) Forstrat Escherich, der Rektor der Universität Johannes Gadamer sowie weitere 20 (!) Marburger Professoren, vor allem aus der juristischen und medizinischen Fakultät.[10] „Marburg, die Hochburg nationalen Selbstbehauptungswillens in Deutschland“, so Rektor Gadamer, „Marburg Hort der Reaktion“, so die republikanische Presse. Bestätigung findet letzteres Urteil in den „Deutschen Tagen“ 1924, einem Treffen rechtsradikaler Netzwerke von den studentischen Korporationen bis zur NSDAP, die in Marburg wiederum durch Ludendorff, wenige Monate nach seiner Beteiligung am Hitler-Putsch, ihre „rechte Weihe“ erhielten.[11] Die enge Verbindung von Rechtsparteien, völkisch-radikalen Gruppierungen und studentischen Korporationen erleichterte der NSDAP den Aufstieg in Marburg. Der NS-Studentenbund war eng mit der Marburger SA verbunden. Die Marburger NSDAP, 1923 gegründet, war spätestens ab 1928 studentisch beeinflusst. Mit der Oberhessischen Zeitung, deren politischer Chefredakteur Dr. Ernst Scheller Nationalsozialist war (ab 1934 NS-Oberbürgermeister!), stand der Partei ein auflagenstarkes Propagandamittel schon vor 1933 zur Verfügung.

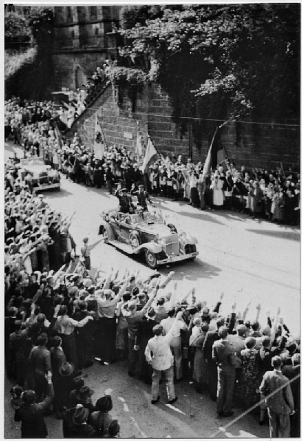

Die Abwehrfront gegen den Rechtstrend blieb schwach: Der Reichsbanner mit 300 Mitgliedern (1927) und die immerhin einigermaßen stabilen beiden Arbeiterparteien. Durch eine Provokation der SA im Arbeitervorort Ockershausen kam es 1931 zu einer Saalschlacht, die großes Aufsehen in der Stadt erregte und zu einem Prozess mit zweifelhaften Urteilen führte. Das Kleinbürgertum wechselte in der Folge der Weltwirtschaftskrise von den bürgerlichen Parteien zur NSDAP schneller und umfassender als in vergleichbaren Städten. 1930 war die NSDAP (28,8%) bereits stärkste Partei, nicht Hindenburg, sondern Hitler wurde von den Marburgern in der Reichspräsidentenwahl mehrheitlich gewählt und bei den Landtagswahlen im April 1932 erreichte die NSDAP die absolute Mehrheit in der Stadt, im Landkreis sogar fast die Zweidrittelmehrheit. Im Vorfeld war Hitler auf Wahlkampfreise zum ersten und einzigen Mal in Marburg: Auf der Bürgerwiese hatte die SA ein riesiges Zelt aufgebaut, das angeblich über 20.000 Menschen füllten. Der Trend setzte sich fort in der entscheidenden Reichstagswahl im Juli 1932 mit 53,3% der Marburger Stimmen. Es war das „braune“ Marburg, die SA als „Herr der Straße“, mit Aufmärschen in ihren Braunhemden. Die Mehrheit der Marburger Bevölkerung folgte der Demagogie der Nationalsozialisten und begrüßte freudig die „nationale Erhebung“ vom 30. Januar 1933: überfüllte Massenkundgebungen, Aufmärsche, Fackelzüge durch die Stadt von SA und SS, der „Kampffront Schwarz-Weiß-Rot“ und dem „Stahlhelm“, ein pompöser, begeistert gefeierter Besuch Görings als neuer preußischer Ministerpräsident. Der Terror im Vorfeld der Reichstagswahl vom März 1933 traf zuerst KPD- und SPD-Angehörige mit Hausdurchsuchungen, Verhaftungen, in Einzelfällen Verschleppung in das frühe KZ Breitenau bei Kassel. Mit 57,6% für NSDAP und 11,1% für die DNVP war eine Zweidrittelmehrheit in der nicht mehr freien Reichstagswahl vom März für die „nationale Revolution“ erreicht. Noch vor dem offiziellen „Judenboykott“ am 1. April 1933 wurde jüdischen Händlern in Marburg willkürlich das Marktrecht verwehrt, SA klebte in der ganzen Stadt antisemitische Plakate und hielt am Boykotttag Wache vor den jüdischen Geschäften, deren erste schon 1933 unter wirtschaftlichem Zwang aufgeben mussten bzw. „arisiert“ wurden[12]. Der parteilose OB Müller und zahlreiche Bürgermeister im Marburger Umland wurden zum Rücktritt gezwungen, 13 Angehörige der Stadtverwaltung entlassen[13]. Die Gleichschaltung verlief offiziell „reibungslos“. Mit dem NS-Beamten-Gesetz verloren die jüdischen Notare und Rechtsanwälte ihre Zulassung, in der Universität wurden 1933 die liberalen Professoren Jacobsohn, Röpke, Rade und der Pazifist Götze entlassen. Jacobsohn, seiner jüdischen Herkunft wegen zusätzlich verfolgt, nahm sich wenige Tage später das Leben. Erste jüdische Familien flüchteten, die jüdische Schule wurde geschlossen. Gegen die jüdische Bevölkerung (341 Menschen, was 1,2% der Marburger Bevölkerung ausmachte), die überwiegend Kleingewerbe und Einzelhandel betrieb, wuchsen ökonomischer Druck und Entrechtung stetig. Von den 64 Geschäften (1933) bestanden Ende 1937 nurmehr 20[14], die meisten waren liquidiert worden und damit „lästige Konkurrenz“ ausgeschaltet, zahlreiche Familien ihres Besitzes beraubt und in die Emigration gezwungen. 1938 brannte die Synagoge, von Marburger SA angezündet[15]. Das war das Ende des jüdischen Wirtschaftslebens. Die in Marburg Verbliebenen wurden in ihren Lebensmöglichkeiten eingeschränkt, drangsaliert und schließlich deportiert und ermordet, nur ganz wenige überlebten (Deportationen am 8.12.1941 nach Riga, am 31.5.1942 nach Majdanek und Sobibór, am 6.9.1942 nach Theresienstadt)[16].

Die Universität passte sich in einem Akt der Selbstgleichschaltung rasch dem Regime und damit dem „Führerprinzip“ der Universitätsverwaltung an. Widerstand gegen den innerkirchlichen „Arierparagraphen“ im Rahmen des Kirchenkampfes leistete die traditionell liberale Marburger Theologische Fakultät mit einer mutigen Denkschrift und war damit zeitweilig von Versetzungen bzw. Entlassungen bedroht. Der liberale Theologe Martin Rade, obgleich bereits emeritiert, wurde Ende 1933 entlassen. Der starke NS-Studentenbund, bereits 1930 in der Studentenvertretung in der Mehrheit, bekam großen Zulauf von den Korporationen. Mit der Einrichtung der NS-Kameradschaftshäuser gab es Konflikte. Bis 1938 erfolgten weitere Entlassungen aus „rassischen“ Gründen, die ohne Widerstand oder Protest von Kollegenseite bürokratisch exekutiert wurden. Im Vergleich zu anderen Universitäten eine eher geringere Zahl von Entlassenen, worin sich spiegelte, „wie judenfeindlich und politisch homogen der Lehrkörper bereits in der Weimarer Republik zusammengesetzt war“[17]. Einzelne exponierte NS-Wissenschaftler wie der Hygieniker Pfannenstiel oder der Philosoph und Psychologe Jaensch waren eher die Ausnahme, der NS-Dozentenbund zeichnete sich durch Parteigutachten und Denunziationen aus, die große Mehrheit der Professoren passte sich willig an. Insgesamt funktionierte die Universität nach den Vorgaben des NS-Staates. Zahlreiche Doktortitel von jüdischen und politisch missliebigen Wissenschaftlern wurden entzogen, seit 1936 dominierte kriegswichtige Forschung (insbesondere Medizin, Pharmakologie, Chemie, Metallurgie)[18].

Nicht nur die Universität hatte mit einem drastischen Rückgang der Studierenden zu kämpfen: 1933 noch knapp über 4000, ging die Zahl bis 1938 auf wenig mehr als 1100 zurück. Für Vermieter und Geschäftsleute bedeute dies katastrophale wirtschaftliche Einbrüche. Die Stadt verschuldete sich zunehmend, das Stadtparlament war aufgelöst, die Einkommenseinbußen von Rentnern und Vermietern mussten mit Sozialleistungen aus der Stadtkasse gemildert werden. 1939 erklärte OB Scheller Marburg zur „Notstandsgemeinde“[19]. Ökonomische Entlastung kam durch den Kasernenbau am Kämpfrasen und auf dem Tannenberg. Marburg war nun eine größere Artillerie-Garnison. Ungebrochen blieb „Marburgs Enthusiasmus für Hitlers Außenpolitik“[20], selbst der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs mit dem Überfall auf Polen scheint in Marburg nicht auf Ablehnung gestoßen zu sein, die ersten „Siege“ gegen Polen und Frankreich wurden in der Stadt gefeiert. Paradoxerweise verbesserte sich nun die ökonomische Lage der Stadt: Die Behringwerke erlebten einen Boom (Serumproduktion)[21], eine Uniformfabrik des Heeresbekleidungsamtes zog in die Stadt, im nahen Allendorf entstand eines der größten Sprengstoffwerke Europas. Profit brachte die ab 1940 einsetzende Zwangsarbeit durch Kriegsgefangene. In Marburg schufteten als billigste Arbeitskräfte Zwangsarbeiter*innen aus 20 (!) Nationen überwiegend aus der Sowjetunion, aus Frankreich und aus Italien. Sie wurden unter harten Bedingungen im Baugewerbe, in der Stadtverwaltung, in Handwerksbetrieben, in der Landwirtschaft und selbst in privaten Haushalten eingesetzt.[22]

Mit der Kriegswende 1943, mit steigenden Verlustmeldungen von der Front, mit Kohleknappheit und Konsumbeschränkungen, schließlich im letzten Kriegsjahr mit Bombenangriffen auf Hauptbahnhof und Kliniksviertel zerstoben die Illusionen der NS-Propagandalügen. Am 28. März 1945 wurde die Stadt kampflos der einrückenden US-amerikanischen Panzereinheit übergeben.

Harald Maier-Metz

[1] Dazu vgl. K-P. Friedrich/A.Kirschner/C.Lützoff/K.Nickel , Zur Geschichte der „Marburger Jäger“, Marburg 2014.

[2] E. Neusüß-Hunkel, Parteien und Wahlen in Marburg nach 1945, Meisenheim 1973, S.22.

[3] H. Seier, Zum Verhältnis von Universität und Stadt in Marburg 1785-1945. In: Hessisches Jahrbuch für Landegeschichte 38 (1988), S.187: „Schon seit 1882 nahm die Marburger Teutonia als erstes deutsches Corps keine Juden mehr auf.“

[4] Neusüß, wie Anm. 2, S.26.

[5] U. Hussong, Marburg – Stadt und Universität. In: Die Philipps-Universität Marburg zwischen Kaiserreich und Nationalsozialismus, hg. v. Verein für hessische Geschichte und Landeskunde e.V., Kassel 2006, S.49.

[6] Nach H. Seier, Radikalisierung und Reform als Probleme der Universität Marburg 1918-1933. In: Academia Marburgensis. Beiträge zur Geschichte der Philipps-Universität Marburg, Marburg 1977, S.308 waren dies: André, von Auwers, Birt, Bornhäuser, Bredt, Hubo, Jahrmärker, Strecker, Tuczek.

[7] H. Seier, Marburg in der Weimarer Republik 1918-1933. In: Marburger Geschichte, hg.v. E.Dettmering/R. Grenz, Marburg, S.561.

[8] Neusüß, wie Anm. 2, S.40; Seier,wie Anm.7, S.563. Das Reichsergebnis belief sich auf 6,5%.

[9] Siehe dazu Station Alte Universität: Gedenktafel zu Mechterstädt!

[10] D. Heither/A. Schulze, Die Morde von Mechterstädt. Zur Geschichte rechtsradikaler Gewalt in Deutschland, Berlin 2015, S.321ff.

[11] Ebd., S.325.

[12] Vgl. Barbara Händler-Lachmann/Thomas Werther, Vergessene Geschäfte Verlorene Geschichte. Jüdisches Wirtschaftsleben in Marburg und seine Vernichtung im Nationalsozialismus, Marburg 1992.

[13] U. Hussong, Die Verwaltung der Stadt Marburg in der nationalsozialistischen Zeit. In: 100 Jahre Historische Kommission Hessen, Kassel 1997, S.1049.

[14] Händler-Lachmann, wie Anm. 12, S.99.

[15] Vgl. die Station Garten des Gedenkens!

[16] Vgl. Von der Ausgrenzung zur Deportation in Marburg und im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Neue Beiträge zur Verfolgung von Juden und Sinti im Nationalsozialismus. Ein Gedenkbuch, hg. v. K-P.Friedrich, Marburg 2017.

[17] A. C. Nagel (Hg.), Die Philipps-Universität im Nationalsozialismus. Dokumente zu ihrer Geschichte, Stuttgart 2000, S.71f.

[18] Nagel, wie Anm. 17, S. 68; J.R. Willertz, Marburg unter dem Nationalsozialismus 1933-1945. In: Marburger Geschichte, hg. v, E. Dettmering/ R. Grenz, Marburg 1980, S.647.

[19] Willertz, wie Anm. 18, S.624.

[20] Ebd., S.633.

[21] Vgl. die Station Behringdenkmal!

[22] Vgl. Zwangsarbeit in Marburg 1939 bis 1945. Geschichte, Entschädigung, Begegnung. Hg. v. K.Brandes u.a., Marburg 2005.

Station Rathausschirn

Station Rathausschirn

Arrestzellen in der Marburger Rathausschirn

Als Ersatz der infolge des Neubaus des Rathauses am Untermarkt im frühen 16. Jahrhundert abgerissenen Brot- und Fleischschirnen wurde der Metzgerzunft im Keller des neuen Rathauses ein Verkaufsplatz (Schirn) zugesagt. Die im Keller eingerichtete Schirn ersetzte auch einen durch das Rathaus überbauten städtischen Weg von der heutigen Kiliansgasse zur Hofstatt. Tagsüber waren Ost- und Westtor offen und die Schirn für die Bevölkerung passierbar. Nachts jedoch sollte die Schirn aus Sicherheits- und Ordnungsgründen verschlossen sein. Die Nutzung des Rathauskellers durch die Metzgerzunft endete um 1810/11 mit der Aufhebung des Zunftzwangs unter napoleonischer Herrschaft endgültig.

Ende 1898 legte die preußische Gefängnisordnung fest, dass die Gerichtsgefängnisse nur der Justizverwaltung zur Verfügung stünden und Polizei- oder Militärgefangene oder abzuschiebende Ausländer nur ausnahmsweise aufgenommen werden sollten. Die städtische Polizei hatte damit das Problem, dass sie nicht wusste, wo sie die von ihr festgenommenen Personen unterbringen sollte. Zudem nahm das Gerichtsgefängnis (in der Wilhelmstraße 17) betrunkene, unreinlich und kranke Menschen nicht auf, wie es Oberbürgermeister Troje in seinem Antrag an die Stadtverordnetenversammlung vom 17.10.1907 festhielt. Außerdem sei die Heil- und Pflegeanstalt vom Stadtzentrum relativ weit entfernt und nehme nachts niemand auf. Die bestehende Zelle im Armenhaus sei unordentlich und unsicher, und ein Umbau und eine Erweiterung der Zellen im städtische Arbeitshaus erwies sich als nicht praktikabel. Noch 1907 fiel deshalb die Entscheidung, drei Zellen in Holzbauweise für Zwecke der städtischen Polizei in der Schirn einzurichten, 1908 wurde ein Abort zugefügt. Bald stellt sich jedoch heraus, dass die Zellen nicht ausbruchsicher waren und offenbar waren auch Bedenken wegen der Brandgefahr aufgetreten. Deshalb wurden 1914/15 vier Zellen aus stahlarmiertem Mauerwerk in die Nordostecke der Schirn eingebaut. Gleichzeitig wurden die Fenster mit Stahlgitter verstärkt und stärkere Türen eingebaut. Eine Zelle hatte kein direktes Tageslicht, eine andere Zelle wurde für „Geisteskranke“ mit einer 2m hohen Polsterung versehen. Offenbar konnten trotzdem noch Gefangene entfliehen. Daher besserte man 1918 nach: Die Stahlgitter an den Fenstern wurden mit festerem „Cementputz“ gesichert und Drahtgitter sollten ein Hineinreichen von Gegenständen in die Zellen verhindern.[1]

Die Nutzung der Zellen war, wenn auch für die betroffenen Menschen sicherlich als einschneidende, vielleicht sogar demütigende und entehrende Erfahrung erlebt, in der Struktur recht unspektakulär: In der Stadt aufgegriffene Betrunkene, umherirrende psychisch Kranke, Bettler und Landstreicher und andere Menschen mit unangepassten Verhaltensweisen wurden hier häufig kurzfristig eingesperrt.[2]

Spätestens nachdem die Ordnungs- und Sicherheitspolizei 1910 ihre Diensträume im Kilian bezogen hatte, wurden die Zellen auch als Unterbringung für Beschuldigte, die Haftstrafen zu erwarten hatten, verwendet, bevor sie der Justiz überstellt und in das Gerichtsgefängnis verbracht wurden. Diese Funktion behielten die Zellen auch während des Nationalsozialismus:

Als die Polizei und die zur preußischen Hilfspolizei erhobene SA in den ersten Monaten 1933 in Marburg über 100 Gegnerinnen und Gegner des Nationalsozialismus verhaftete, wurden in der Schirn beispielsweise der spätere Oberbürgermeister Marburgs Georg Gaßmann, der spätere Landrat des Kreises Marburg August Eckel, sowie Heinrich Schneider und Otto Grimm in Schutzhaft genommen. [3]

Nachdem Marburger Theologiestudenten der „Bekennenden Kirche“ gegen den neuen Diensteid der Theologen der kurhessischen Landeskirche auf Adolf Hitler in einer Flugschrift protestiert hatten, wurden im Mai und Juni 1938 mindestens sieben beteiligte Studenten von der Gestapo verhaftet und im Kilian vernommen.[4] Es ist sehr wahrscheinlich, dass einige von ihnen die Verhörpausen in den Arrestzellen in der Schirn verbringen mussten.

Im Rahmen der antisemitischen Pogrome wurde der Lehrer an der Marburger jüdischen Schule Salomon Pfifferling am 11. November 1938 verhaftet und wohl in der Schirn inhaftiert, bevor er in das KZ Buchenwald deportiert wurde.[5]

Am 8. Dezember 1944 wurden die beiden französischen »Zivilgefangenen« (Kriegsgefangene, die für den Arbeitseinsatz in zivilen Status überführt worden waren) Pierre Robic und Camille Cantin wegen Vorwürfen des Diebstahls verhaftet und während der polizeilichen Schutzhaft in der Schirn untergebracht waren. Der verhörende Beamte, Kriminalsekretär Pohle, war zugleich als Beamter für die Gestapo tätig.[6] Nachdem die beiden Franzosen geständig waren, wurden Sie am 9. Dezember in das Gerichtsgefängnis überführt und ein gerichtliches Verfahren vor dem Amtsgericht Marburg eingeleitet.[7] Am 6. Februar 1945 wurde Cantin zu zwei Monaten und Robic zu einem Monat Gefängnis verurteilt.[8]

In der unmittelbaren Nachkriegszeit, so hat es Hermann Bauer in einem Zeitzeugeninterview Ende der 1970er-Jahre Ulrich Schneider mitgeteilt, wurden die Arrestzellen durch die US-amerikanische Militärregierung zur Festsetzung verhafteter Nationalsozialisten genutzt, bevor diese in das Internierungslager Darmstadt überstellt wurden.[9] Ausweislich der oberen Gedenktafel an der Schirn waren die Zellen danach noch bis 1964 durch die städtische Polizei genutzt worden.

Die beiden Gedenktafeln wurden am 30. Januar 1983, dem 50. Jahrestag der Machtübergabe an die Nationalsozialisten, von Oberbürgermeister Drechsler enthüllt. Der Magistrat plante die Tafeln am Kilian anzubringen, dem vormaligen Sitz der Orts- und der Kriminalpolizei, sowie zwischen 1934 und 1945 der Gestapo. Der damalige Eigentümer des Gebäudes, das Deutsche Grüne Kreuz, protestierte jedoch dagegen und verhinderte damit die Umsetzung. Ein Antrag des DGB vom 24. November 1982 regte eine Anbringung der Tafeln an der Schirn an, der Magistrat beschloss kurz darauf die Anbringung am heutigen Platz.[10]

Im Großen und Ganzen befinden sich die vier Zellen auch heute noch im Zustand von 1918; in mindestens zwei Zellen stehen sogar noch die alten Pritschen.[11]

Damit sind die Arrestzellen in der Marburger Rathausschirn sowohl ein gewöhnlicher Ort der Strafverfolgung und polizeilicher Disziplinierung abweichenden Verhaltens im 20. Jahrhundert, als auch ein spezifischer Ort der Verfolgung von Gegnerinnen und Gegnern des NS-Regimes sowie von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern.

Albrecht Kirschner[12]

[1] Zu allen hier verarbeiteten Angaben vgl. insbesondere StadtA MR, Bestand 8 H Nr. 67, passim.

[2] Vgl. bspw. die Nummern 141/1941, 11/1944 und 29/1945 in HStAM, Bestand 180 Marburg, Nr. 8001/1, sowie die Nummern 1/1945, 8/1945 und 43/1945 in HStAM, Bestand 180 Marburg, Nr. 8001/2.

[3] Vgl. Michael Heiny, Amélie Methner, Susanne Fülberth: Marburg im Nationalsozialismus, Band II. Fuldatal, Marburg 1997, S. 252 f. sowie Thomas Kutsch: Die Verfolgung und Ausschaltung der Arbeiterbewegung in Marburg und dem Marburger Landkreis 1933/34. Marburg 2005, S. 149.

[4] Vgl. Ulrich Schneider: Bekennende Kirche zwischen ‚freudigem Ja‘ und antifaschistischem Widerstand. Kassel 1986, S. 419 ff., insbesondere S. 448 f., sowie Mitteilung Dr. Ulrich Schneiders, Kassel, an den Autor per email vom 28.10.2020 und telefonische Bestätigung vom 06.11.2020. Vgl. auch HStAM, Bestand 165, Nr. 3936, Bl. 483-486 und 514-530.

[5] Vgl. Michael Heiny, Amélie Methner, Susanne Fülberth: Marburg im Nationalsozialismus, Band II. Fuldatal, Marburg 1997, S. 252 f. und Barabara Händler-Lachmann und Thomas Werther: Salomon Pfifferling – der Letzte Lehrer der jüdischen Schule in Marburg. In: Studier mal Marburg, Heft 11 vom November 1991, abgedruckt in Michael Heiny, Amélie Methner, Susanne Fülberth: Marburg im Nationalsozialismus, Band II. Fuldatal, Marburg 1997, S. 264 f.

[6] Strafanzeige vom 08.12.1944, in: BA-MA, Bestand Pers15, Gericht 409 Nr. 1119.

[7] Vgl. den Bericht des Kriminalobersekretärs Herrmann an die Kommandantur Stalag IX A in Ziegenhain vom 19.12.1944. In : BA-MA, Bestand Pers15, Gericht 409 Nr. 1119.

[8] Vgl. HStAM, Bestand 180 Marburg, Nr. 4941.

[9] Telefonische Mitteilung Ulrich Schneiders vom 06.11.2020.

[10] Vgl. Michael Heiny, Amélie Methner, Susanne Fülberth: Marburg im Nationalsozialismus, Band II. Fuldatal, Marburg 1997, S. 252 f. (Antrag des DGB) und 256 (Argumentation des Deutschen Grünen Kreuzes in einem Schreiben vom 31.01.1983), sowie StadtA Marburg, Bestand 4D, Nr. 3030 (Auszug aus dem Protokoll des Magistrats von der Sitzung am 29.11.1982, Nr. 5).

[11] Vgl. Albrecht Kirschner (Hg.): Deserteure, Wehrkraftzersetzer und Ihre Richter. Marburg 2010, S. 73 f., sowie die Abbildungen auf dem Schutzumschlag vorne und hinten und auf den Seiten 11, 323 und 336.

[12] Für verschiedenartige Unterstützung danke ich Sandra Baumgarten, Dominik Brendel, Georg Fülberth, Michael Heiny, Dietfrid Krause-Vilmar, Ulrich Schneider und Thomas Werther.

Station Erbgesundheitsgericht Universitätsstraße (Altes Amtsgericht)

Station Erbgesundheitsgericht Universitätsstraße (Altes Amtsgericht)

Im Juni 1933 brachte das NS-Regime ein Gesetz auf den Weg, auf dessen Grundlage bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges schätzungsweise 360.000 Männer und Frauen zwangssterilisiert wurden: Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses (GzVeN). Auch in Marburg wurde zum 1. Januar 1934 am Amtsgericht ein Erbgesundheitsgericht eingerichtet. Das GzVeN sah neun Sterilisationsgründe vor (siehe Übersicht Sterilisationsgrund weiter unten).

Grundgedanke war die generative Auslöschung von Menschen, von denen das NS-Regime überzeugt war, sie litten an einer vererbbaren Krankheit. Der sogenannte „Volkskörper“ sollte von seinen kranken Rändern gesäubert werden. Eine zutiefst menschenverachtende Politik! Zwar stand das NS-Regime international nicht alleine da, allerdings wurde Bevölkerungspolitik von keinem Land derart akribisch umgesetzt. In den hessischen Archiven sind 1332 Entscheidungen des Erbgesundheitsgerichts Marburg überliefert. Das war etwa die Hälfte der insgesamt verhandelten Fälle (rd. 2.400). Zwischen 1934 und 1944 wurden mindestens 1025 Zwangssterilisationen durchgeführt – wie gesagt, es sind bei weitem nicht alle Gerichtsentscheidungen greifbar. Es kann davon ausgegangen werden, dass wohl um die 2.000 Männer und Frauen betroffen waren. Die Verfolgungsintensität schwankte beträchtlich. Bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges waren über 90% der Zwangssterilisationsverfahren eingeleitet worden. Das Erbgesundheitsgericht Marburg hatte 1935 die meisten Fälle pro Jahr bearbeitet (über 700). Während des Krieges ist das Arbeitsaufkommen deutlich geringer und 1945 wohl kein einziges Verfahren neu begonnen worden.

Das NS-Regime stützte sich maßgeblich auf die staatliche bzw. kommunale Gesundheitsverwaltung. Die Amtsärzte*innen waren die zentralen Akteure. Bei ihnen bündelte sich die Verfolgung. Administrativ umgesetzt wurde die unmenschliche Politik von den Erbgesundheitsgerichten und final durchgeführt von hunderten Ärzten. Das Gericht war besetzt mit einem Berufsrichter und zwei Ärzten. Alle hatten das gleiche Stimmrecht. Vier Richter bearbeiteten das Gros der Zwangssterilisationsverfahren am Marburger Amtsgericht: Hans Emde (über 700), Siegfried Ruhl (mehr als 400), Hans Natrop (knapp 100) und Ulrich Jung (mindestens 77).

Sofort mit dem Inkrafttreten des GzVeN begannen die juristischen Mühlen ihre Arbeit aufzunehmen. Am 25. Januar 1934 ging der erste Antrag auf Zwangssterilisation (ein Patient der Landesheilanstalt Haina) bei Gericht ein (Aktenzeichen XIII 1/1934). Die ersten acht Beschlüsse fällte das Erbgesundheitsgericht unter dem Vorsitz von Amtsrichter Sigfried Ruhl und den Beisitzern Dr. Otto Hertel und Dr. Karl Eimer am 5. April 1934. An diesem Tag wurden für alle acht NS-Opfer die Sterilisation angeordnet – drei wegen sogenanntem „angeborenem Schwachsinn“, je zwei aufgrund von Huntingtonscher Chorea und manisch-depressiven Irreseins sowie einmal aufgrund des Befunds Schizophrenie. Unter den Sterilisationsopfern waren 3 Frauen und 5 Männer. Alle wurden sie in der Uniklinik Marburg zwangssterilisiert. Der letzte bekannte Beschluss datiert auf den 9. September 1944. Ein Jahr vorher ging der Antrag auf Unfruchtbarmachung beim Erbgesundheitsgericht ein. Die in den Niederlanden geborene Frau wurde nicht zwangssterilisiert – wie in gut einem Viertel der Fälle. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass bei 75 % aller Beschlüsse des Erbgesundheitsgerichts in Marburg Zwangssterilisationen angeordnet wurden: 1025 von 1332 der überlieferten Verfahren.

Für die Opfer und für die staatliche Seite gab es die Möglichkeit, gegen einen Beschluss der ersten Instanz bei Erbgesundheitsobergerichts Einspruch einzulegen. Erbgesundheitsobergerichte wurden an Oberlandesgerichten und zuständig für dessen Einzugsbereich zum 1. Januar 1934 eingerichtet – in unserem Fall in Kassel. Knapp 300 Mal wurde bei den 1332 Beschlüssen die Rechtsmittelinstanz in Kassel angerufen. Interessant ist, dass regelmäßig Richter der politischen Strafsenate, dem sogenannten „kleinen Volksgerichtshof“, den Vorsitz führten. Als Beisitzer (Ärzte) fungierten u.a. Professoren der Universität Marburg, wie die Psychiater Maximilian Jahrmärker, Ernst Kretschmer, Albrecht Langelüddeke und Friedrich Mauz.

Von den bislang bekannten NS-Opfern waren 733 Männer und 599 Frauen - 288 aus der Kernstadt Marburg (inkl. der Landesheilanstalt). Auffallend ist die beträchtliche Zahl von Zwangssterilisationsopfern aus dem Frauenheim Elisabethenhof und dem Mädchenheim Bethesda. Bis auf zwei der heutigen Stadtteile finden sich in jeder Eingemeindung Bürger*innen, gegen die ein Verfahren beim Erbgesundheitsgericht Marburg eingeleitet wurde. Mit anderen Worten: Es handelte sich um eine sehr sichtbare bevölkerungspolitische NS-Maßnahme. Es ist davon auszugehen, dass viele Bürger*innen davon wussten.

Gemeindename | Anzahl |

Marburg/L. | 88 |

Marburg Landesheilanstalt | 88 |

Marburg Frauenheim Elisbethenhof | 28 |

Marburg Mädchenheim Bethesda | 24 |

Cappel | 11 |

Ockershausen | 7 |

Elnhausen | 5 |

Moischt | 5 |

Michelbach | 4 |

Wehrda | 4 |

Marbach | 4 |

Schröck | 3 |

Bauerbach | 3 |

Dagobertshausen | 2 |

Ronhausen | 2 |

Bortshausen | 1 |

Wehrshausen | 1 |

Hermershausen | 1 |

Dilschhausen | 1 |

Was waren die Sterilisationsgründe (siehe Übersicht)? An erster Stelle der sogenannte „angeborene Schwachsinn“. Es war keine exakt umrissene „Diagnose“. Mehr eine Auffangeinteilung für eine Reihe von prognostizierten Merkmalen – von Menschen mit Lern- und Auffassungsdefiziten bis hin zu NS-Opfern, die als „Asoziale“ verfolgt wurden. Schizophrenie wurde bei 20 % der Fälle angenommen und knapp 9 % Epilepsie. Deutlich weniger Sterilisationsopfer standen wegen einer bipolaren Störung (manisch-depressiv) vor dem Erbgesundheitsgericht Marburg (weniger als 6%). Alle anderen Sterilisationsgründe spielten kaum eine Rolle. Wegen der Blindenstudienanstalt (blista) Marburg hätte man annehmen können, dass es aus der Institution heraus auffällig viele Anträge auf Zwangssterilisation wegen sog. „erblicher Blindheit“ gegeben haben müsste. Dem ist aber nicht so, weil die Schüler*innen der blista bereits vor ihrer Aufnahme nachweisen mussten, dass sie entweder bereits zwangssterilisiert waren oder es sich um keine angeborene Blindheit handelte. Das prüfte die Leitung der blista akribisch. Nur wenige sind erst im Lauf ihres Aufenthaltes in Marburg in ein Verfahren vor dem Erbgesundheitsgericht Marburg involviert worden. Ein weiterer Sterilisationsgrund konnte schwerer Alkoholismus sein. Der spielte in Marburg keine große Rolle. In anderen Orten, wie zum Beispiel Frankfurt, hingegen verhandelten Erbgesundheitsgerichte in deutlich höherem Umfang aus diesem Antragsgrund. Aus welchem Grund lässt sich jedoch aktuell noch nicht bewerten, da belastbare Untersuchungen hierzu fehlen.

Sterilisationsgrund | Anzahl |

angeborener Schwachsinn | 806 |

Schizophrenie | 267 |

zirkuläres (manisch-depressives) Irresein | 75 |

erbliche Fallsucht (Epilepsie) | 117 |

erblicher Veitstanz (Huntingtonsche Chorea) | 7 |

erbliche Blindheit | 15 |

erbliche Taubheit | 14 |

schwere erbliche körperliche Missbildung | 13 |

"schwerer Alkoholismus" | 15 |

Kein Antrag gestellt | 3 |

Grundlage der Beschlüsse waren „Gutachten“ von Amtsärzten- und Mediziner aus den Marburger Kliniken sowie der hiesigen Heil- und Pflegeanstalt.

Name Antragsteller | Institution | |

Baumann | Dr. | Chirurgische Klinik der Universität Marburg |

Beisert | Dr | Nervenklinik der Universität Marburg |

Berger | Dr. | Landesheilanstalt Marburg |

Binder | Dr. | Landesheilanstalt Marburg |

Boeminghaus | Prof. Dr. | Chirurgische Klinik Universität Marburg |

Bovers | Dr. | Augenklinik der Universität Marburg |

Brandis | Dr. | Augenklinik der Universität Marburg |

Bräuler | Dr. | Gesundheitsamt Marburg |

Falk | Dr. | Landesheilanstalt Marburg |

Jaschke | Dr. | Landesheilanstalt Marburg |

Kramer | Dr. | Landesheilanstalt Marburg |

Mielert | Dr. | Gesundheitsamt Marburg |

Mondry | Dr. | Chirurgische Klinik der Universität Marburg |

Reidelmann | Dr. | Nervenklinik Marburg |

Roemer | Dr. | Nervenklinik der Universität Marburg |

Scheifler | Dr. | Nervenklinik Marburg |

Winkler | Dr. | Nervenklinik Marburg |

Winkler | Dr. | Frauenklinik der Universität Marburg |

Zuletzt ein Blick auf weitere Akteure im Rahmen der NS-Zwangssterilisation: den Operateuren und ihren Wirkungsstätten. In den Quellen finden sich über 40 Sterilisationsorte, an denen die Beschlüsse des Erbgesundheitsgerichts Marburg vollzogen wurden. An exponierter Stelle:

Chirurgische Klinik der Universität Marburg 353

Universitäts-Frauenklinik Marburg 266

Anstalten Hephata (Treysa) 251

Nur Marburg 39

Zudem wurden Zwangsterilisationen u.a. auch in Kassel, Gießen, Frankfurt, Herborn und Bad Hersfeld vorgenommen.

Wolfgang Form

Station Alte Universität

Station Alte Universität

„Natürlich hat die Papenrede in dem kleinen Marburg starke Wellen erzeugt“.

Die Marburger Rede vom 17. Juni 1934 in der Alten Aula

Von Martin Göllnitz

Kein anderes Ereignis der Marburger Stadtgeschichte ist in der kollektiven Erinnerungskultur Deutschlands so eng mit der Geschichte des Nationalsozialismus verbunden, wie jene Rede, die Franz von Papen am 17. Juni 1934 in der Alten Aula der Philipps-Universität Marburg hielt. Die Festtagsrede, die der Vizekanzler und von Zeitgenossen wie geschichtswissenschaftlicher Forschung gleichermaßen als „Steigbügelhalter“ Hitlers bezeichnete Papen anlässlich der Hauptversammlung des städtischen Universitätsbundes an jenem Tag vortrug, gilt zu Recht als literarisch-rhetorisches Meisterstück und als ein echter „Husarenritt“. Letzteres ergibt sich vor allem aus dem Umstand, dass es sich bei der Rede um „die schärfste öffentliche Kritik“ (Karl Martin Graß) handelte, die das NS-Regime zwischen 1933 und 1945 innerhalb der deutschen Grenzen von einem führenden Staatsvertreter erfuhr. Zugleich vermittelte Papen seinen Zuhörern, dass es noch eine Opposition in Deutschland gab, die dem Prozess der Gleichschaltung nicht zum Opfer gefallen war. Doch wie kam es, dass ausgerechnet Marburg zum Schauplatz dieses geschichtsträchtigen Ereignisses wurde? Und welche fatalen Folgen gingen mit jener schonungslosen Kritik einher, die der Vizekanzler während der größten Krise des Nationalsozialismus in den Anfangsjahren der NS-Diktatur so waghalsig äußerte?

Die politische Situation des Sommers 1934, in der die Marburger Rede zu verorten ist, muss als explosive Krisenstimmung beschrieben werden, die geprägt war von einem Rückgang des wirtschaftlichen Aufschwungs, einer ansteigenden Unzufriedenheit in der Bevölkerung sowie dem schwelenden Konflikt zwischen Ernst Röhms Sturmabteilung (SA) mit der Reichswehr und der Parteiführung, die ihrerseits eine „zweite Revolution“, wie sie Röhm lautstark forderte, unter allen Umständen zu verhindern suchte. Dagegen existierte innerhalb der Vizekanzlei Franz von Papens eine Gruppe konservativ-katholisch gesinnter Männer unter der Führung Edgar Jungs und Herbert von Boses, deren Plan es war, diese Spannungen bis zu ihrer Eskalation systematisch zu befeuern. Die Verschwörer hofften, derart eine Situation von unübersehbarer Bedrohlichkeit zu schaffen, die den Reichspräsidenten Paul von Hindenburg veranlassen würde, den Ausnahmezustand zu erklären und mithilfe der Reichswehr die NS-Regierung abzusetzen. Obwohl der Vizekanzler in diesen waghalsigen „Staatsstreich von oben“ nicht eingeweiht war, stellte er einen unverzichtbaren Baustein für die Putschisten dar: Papen diente nicht nur als „Deckmantel, hinter dem sie ihre verschwörerischen und (rein juristisch gesehen) hochverräterischen Aktivitäten tarnten“ (Rainer Orth), vielmehr war er das einzig verbliebene Werkzeug, das nach 1933 noch reale Möglichkeiten offerierte, um die NS-Diktatur zu stürzen. Denn durch die Beziehung Papens zu Hindenburg erhielt sein Mitarbeiterstab, und damit die Verschwörer, einen direkten Zugang zum Reichspräsidenten, der wiederum zwingend notwendig war, um ihr Vorhaben überhaupt zu verwirklichen. Ziel dieser Aktionen war freilich keine Rückkehr zur parlamentarischen Demokratie der Weimarer Jahre, die den Verschwörern um Jung und Bose ebenso verhasst war die Ideen von „Masse“, Parteien und Wahlvolk; vielmehr verfolgten sie eine radikal antidemokratische und autoritäre Staatskonzeption, die sich gegen sämtliche Parteien, unter Einschluss der NSDAP, richtete. Ausgehend von ihrem eigenen aristokratisch-elitären Selbstverständnis beabsichtigten diese Männer, den Parteienstaat zu zerschlagen und das Parlament zu entmachten, damit an deren Stelle eine konservative, akademisch gebildete Elite von gesellschaftlichem Rang regieren konnte.

Heute steht außer Zweifel, dass die „Kanzlei-Gruppe“ um Jung und Bose mit der Marburger Rede die geplante Eskalation herbeiführen und zugleich ein „Fanal“ gegen die NS-Herrschaft geben wollte. Dabei war es aber keineswegs von vornherein ausgemacht, dass ausgerechnet die mittelhessische Provinzstadt jene passende Bühne dafür bieten sollte, um die rhetorische Sprengladung, welche die Rede letztlich darstellte, öffentlichkeitswirksam zu inszenieren. Ursprünglich hatten die Verschwörer Berlin als zentralen Nervenpunkt des politischen Geschehens im Deutschen Reich ins Auge gefasst, doch war dieser Plan aufgrund der zu erwartenden Gegenmaßnahmen der Reichsregierung verworfen worden. Schon deswegen kam die Anfrage des Marburger Universitätsbundes vom 30. April 1934, ob Papen bereit sei, die Rede auf der Hauptversammlung im Juni desselben Jahres zu halten, der „Kanzlei-Gruppe“ ausgesprochen gelegen. Schließlich war die Stadt weit genug von den Häschern Joseph Goebbels entfernt, weshalb man hoffen durfte, dass der Inhalt der Rede ihren Weg in breite Bevölkerungsschichten finden würde, bevor das Propagandaministerium ihre Verbreitung unterbinden könnte. Weiterhin galt Marburg seit den frühen 1920er Jahren als „deutsch-nationale Hochburg“ (Ulrich Schneider). Die im Reichsdurchschnitt herausragend hohe nationalsozialistische Wahlbeteiligung der Marburger Bevölkerung schon vor 1933 wurde dagegen von der „Kanzlei-Gruppe“ offensichtlich nicht als Nachteil interpretiert, zumindest wird dieser Umstand in den Quellen nicht fassbar. Die Verschwörer nahmen also folglich an, dass die schonungslose öffentliche Kritik unter den Bürger*innen der Stadt mit großer Zustimmung aufgenommen werde. Kurzum: Nur fünf Tage nach Eingang der Anfrage beantwortete Papens Adjutant Fritz Günther von Tschirschky diese positiv und schlug zudem vor, zur besseren Propagandawirkung die Rede im Radio übertragen zu lassen. Zu weiteren Absprachen über den Gegenstand und die Tendenz der Rede kam es hingegen nicht, auch alle Bitten um eine vorherige Übermittlung des Manuskripts wurden von Tschirschky ablehnend beschieden.