Seiteninhalt

Magie der Kräuter

Broschüre zu Magie der Kräuter mit allen Veranstaltungen und Terminen:

Andersartig. Magie der Kräuter. Broschüre

Einleitung

Einleitung

X Andersartig

Hexen.Glaube.Verfolgung. & Magie der Kräuter

sind Veranstaltungsreihen zum Themenschwerpunkt Hexenglaube und Verfolgung in Marburg. Mit ihnen erinnert die Universitätsstadt im Jahr 2020 eines düsteren Kapitels ihrer Geschichte. Zum Gedenken an die Opfer der Hexenprozesse pflanzen die Fachdienste Kultur und Stadtgrün Marburg ein orangenes X auf weißem Grund.

Ein X. Ein Kreuz für die Todesopfer der Hexenverfolgung. Gekreuzte Hölzer als Symbol für den Scheiterhaufen. Im germanischen Runenalphabet das Zeichen für den Laut g-k und zentraler Buchstabe sowohl im mittelhochdeutschen hecse, als auch im altenglischen hegtes – im Wort Hexe. Auch der Schriftzug Andersartig lehnt sich in seiner Andersartigkeit an die Runen an. Denn die Ausgrenzung von Menschen durch Menschen ist nicht neu. Neu ist immer nur die Notwendigkeit, dieser Ausgrenzung die Stirn zu bieten.

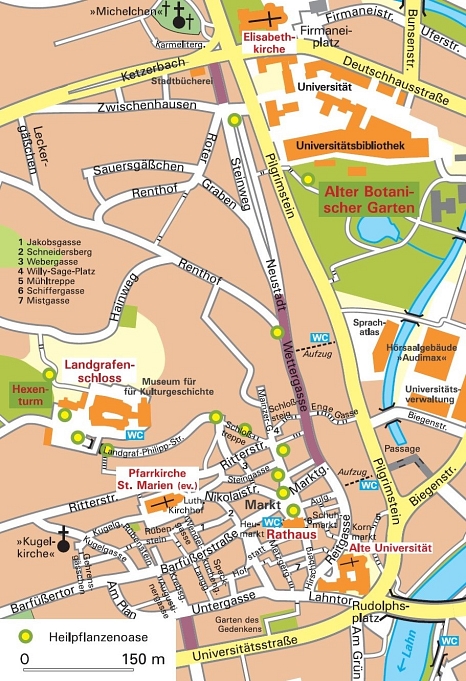

Mit Magie der Kräuter wollen wir nicht nur Gedenken, sondern auch das Wissen über Heilpflanzen aufleben lassen – ein Wissen, das Hexen über Jahrhunderte hinweg zugeschrieben wurde. Entlang eines Spazierwegs vom Alten Botanischen Garten bis hinauf zum Schlosspark werden dazu zwölf Heilpflanzenoasen aufgestellt.

Ein Projekt des Fachdienstes Stadtgrün unterstützt dabei: Anlässlich Magie der Kräuter werden im Rahmen von Probier Mal Marburg 2020 zwölf Blumenkübel mit Kräutern bepflanzt. Davon greifen drei die Themen Zaubern und Heilen auf: Am Firmaneiplatz, am Wilhelmsplatz und in der Ockershäuser Allee finden Sie Kräuter, denen bis heute eine heilende Wirkung zugeschrieben wird. Zahlreichen Pflanzungen schmücken Straßen, Parks und Marburger Schau- und Mitmachgärten: Manesse Hoop, die GartenWerkStadt, der Kräutergarten am Gesundheitshaus, der Marbacher-Mitmachgarten, der Alte und der Neue Botanische Garten.

Im Laufe dieses Jahres werden Sie immer wieder Ringelblumen in Marburg entdecken. Diese stehen mit ihren bezaubernden Fähigkeiten als Symbol für alle magischen Pflanzen stehen, die als Arzneimittel oder als Zauberpflanze genutzt wurden. Ab April werden Ringelblumensaatguttütchen an Bürger*innen zum Selbstaussähen verteilt.

Veranstaltungen

Veranstaltungen

15.05.2020

Führung „Suppentopf und Hexenkessel - Mythen und Heilwirkungen von Wild- und Küchenkräutern“ (Broschüre S. 43)

Ort: : Neuer Botanischer Garten Marburg | Karl-von-Frisch Straße 35032 Marburg

Verlegt: 02.09.2020 | Uhrzeit: 18:00 Uhr | Eintritt: 4 €

24.06.2020

Führung: „Kräuterführung im Hoffnungsgarten“

Ort: Hoffnungsgarten Wehrda am Hebronberg | Uhrzeit: 18:00 Uhr | Eintritt: 10 €

28.06.2020

Führung „Magische Pflanzen – Pflanzen der Heiler*innen“ (Broschüre S. 48)

Veranstaltung Entfällt

01.07.2020

Führung: „Marktführung – Kräuter mitten in der Stadt?!“

Ort: Treffpunkt vor dem Rathaus am Marktplatz | Uhrzeit: 18:00 Uhr | Eintritt: 10 €

03.07.2020

Führung „Suppentopf und Hexenkessel - Mythen und Heilwirkungen von Wild- und Küchenkräutern“

(Broschüre S. 43)

Ort: Neuer Botanischer Garten Marburg | Karl-von-Frisch Straße 35032 Marburg

Verlegt: 04.09.2020 | Uhrzeit: 18:00 Uhr | Eintritt: 4 €

Veranstaltung entfällt!

18.07.2020

Führung: „Marktführung – Kräuter mitten in der Stadt!?“

Ort: Hoffnungsgarten Wehrda am Gesundheitshaus | Uhrzeit: 15:00 Uhr | Eintritt: 10 €

19.07.2020

Workshop: „Die Heilkraft des Johanniskrauts – wir machen Johanniskrautöl“

Ort: Hoffnungsgarten Wehrda am Hebronberg | Uhrzeit: 15:00 Uhr | Eintritt: 15 €

25.07.2020

Führung: „Marktführung - Kräuter mitten in der Stadt?!“

Ort: Treffpunkt vor dem Rathaus am Marktplatz | Uhrzeit: 15:00 Uhr | Eintritt: 10 €

26.07.2020

Führung: „Kräuterführung im Hoffnungsgarten“

Ort: Hoffnungsgarten Wehrda am Gesundheitshaus | Uhrzeit: 15:00 Uhr | Eintritt: 10 €

14.08.2020

Für Kinder: „Leckere Kräuterlimo herstellen mit Colakraut & Co.“

(Broschüre S. 68)

Ort verlegt: Manesse Hoop |Uhrzeit: 11:00 – 13:00 Uhr | Eintrit

16.08.2020

Führung: „Kräuter des Jahres“

Ort: Hoffnungsgarten Wehrda am Hebronberg | Uhrzeit: 15:00 Uhr | Eintritt: 10 €

26.08.2020

Workshop: „Bitter im Mund macht den Magen gesund – Die Heilkraft der Bitterkräuter“

(Broschüre S. 28)

Veranstaltung entfällt!

02.09.2020

Führung: „Kräuterführung im Hoffnungsgarten“

Ort: Hoffnungsgarten Wehrda am Hebronberg | Uhrzeit: 15:00 | Eintritt: 10 €

10.11.2020

Für Kinder: „Feuersalamander Entdeckungsreise“

(Broschüre S. 64)

Veranstaltung entfällt!

20.11.2020

Kochen: „Magische Kräuterküche der vier Jahreszeiten“

(Broschüre S. 57)

Veranstaltung entfällt!

05.12.2020

Workshop: „Wilde Schätze des Sommers verarbeiten – wärmenden Hexenbalsam Rühren & mit Energiekugeln stärken“

(Broschüre S. 30)

Veranstaltung entfällt!

Heilpflanzen (alphabetisch)

Heilpflanzen (alphabetisch)

Angelika (Angelica archangelica L.) - Sonnenbank

Angelika hat sich über die Jahrhunderte als Heilpflanze und Nahrungsmittel bewährt. Der Sage nach soll der Erzengel Rafael sie gegen die Pest gebracht haben. Denn in diesen dunklen Zeiten sehnten sich die Menschen nach einem Heilmittel gegen die schlimme Krankheit. Da ihre Wurzel besonders wirksam sein soll, hat sich der volkstümliche Name Engelwurz durchgesetzt. Einst wurde behauptet, Angelika könne vor bösem Zauber schützen - als Amulett um den Hals getragen sogar vor dem Teufel. Die Pflanze kann bis zu zwei Meter groß werden und hat grüne Blätter und Blüten. Heute wird sie gegen Entzündungen und Pilzkrankheiten eingesetzt und soll bei Verdauungsbeschwerden jeder Art helfen. Die stimmungsaufhellende Sonnenpflanze hat eine stärkende Wirkung und verleiht neue Lebenskraft. Einerseits wirkt Angelika stimmungsaufhellend und krampflösend; sie kann andererseits aber auch lichtempfindlich und appetitlos machen.

Arnika (Arnica montana L.) - Energietankbank

Die sonnengelbe Blume wird im Volksmund auch Kraftros oder Kraftwurz genannt. Früher war Arnika in Hessen weit verbreitet, heute ist sie aber kaum noch zu finden. Weil sie vor allem im Gebirge wächst, ist Arnika auch als Bergwohlverleih bekannt. Die Pflanze ist noch nicht so lange bekannt wie manche andere Heilpflanzen und wird erst seit dem 17. Jahrhundert benutzt. Auch Johann Wolfgang von Goethe soll sie sehr geschätzt haben. Gegen seine Beschwerden trank er oft einen Tee aus Arnika. Die Pflanze gilt als Heilmittel gegen allerlei Wehwehchen: So soll sie besonders Herz und Kreislauf stärken. Ihre Blüten werden eingesetzt, um Entzündungen zu hemmen, Wundinfektionen zu verhindern oder Rheuma und Nervenschmerzen zu lindern. Auch bei Blutergüssen, Prellungen und Entzündungen im Rachenraum soll die Pflanze helfen. Weil sie so stark wirkt, sollte man sie allerdings vorsichtig anwenden. Arnika kann so, besonders bei innerlicher Anwendung, auch Nebenwirkungen haben und z.B. Allergien auslösen.

Baldrian (Valeriana officinalis) – Traumbank, Entspannungsbank

Baldrian galt im Mittelalter als Allheilmittel. Er wurde gegen Husten, Kopfschmerzen, Verdauungsbeschwerden und sogar gegen die Pest eingesetzt. Baldrian sollte im damaligen Glauben auch Geister, Hexen und Teufel vertreiben. In einem alten Volksreim heißt es: Baldrian, Dost und Dill, kann die Hexe nicht, wie sie will. Man glaubte, seine Wurzel behebe Augenleiden. Heute geht man jedoch davon aus, dass sich die Sehkraft aufgrund der konzentrationsfördernden Wirkung von Baldrian verbessert. Die Heilpflanze mit den rosafarbenen Blüten löst Krämpfe, hilft gegen Erschöpfung und Prüfungsstress. Bekanntermaßen beruhigt und fördert sie vor allem auch den Schlaf. Am besten trinkt man sie dafür zusammen mit Hopfen, Beifuß und Melisse als Tee. Bei leichten Schlafstörungen ist Baldrian noch heute eine der meisteingesetzten pflanzlichen Mittel.

Beifuß (Artemisia vulgaris) - Energietankbank

Beifuß wird im Volksmund auch Beinweichkraut, Machtwurz, Weiberkraut oder Sonnwendgürtel genannt. Sein Name wurde oft von 'zu Fuß‘ hergeleitet. Dies geht auf den Glauben zurück, das Kraut könne Ausdauer, Geschwindigkeit und Linderung auf langen Märschen verleihen. Deshalb war es vor allem bei Pilgern auf einer langen Wallfahrt beliebt. Sie verwendeten Beifuß bei schmerzenden Füßen als Wickel, Schuheinlage oder Fußbad. Zu den Sonnenwenden - vor allem in den Rauhnächten um den Jahreswechsel - wurde Beifuß zur Abwehr böser Geister geräuchert oder um hellsichtige Träume hervorzurufen. Als Kräuterbüschel gebunden erinnert er manche an Hexenbesen. Heute ist Beifuß vor allem wegen seiner Bekömmlichkeit bei fettigem Essen bekannt. Er wirkt auch gegen Schwächezustände, Nervenanspannung, Durchblutungsstörungen und kommt in der Frauenheilkunde zum Einsatz.

Betonie (Betonica officinalis) – Liebesbank, Traumbank

Die Betonie ist auch unter den Begriffen Heilziest oder Flohblume bekannt. Gerade im Mittelalter war sie als Heil- und Zauberpflanze sehr beliebt. Als Amulett getragen sollte sie vor Hexerei schützen. Auch glaubte man damals an den „Liebeswahn“, mit dem Menschen verhext würden. Die Betonie sollte Betroffene wieder von diesem Zauber befreien. Außerdem sollte Betonienkraut vor Alpträumen schützen. Ihre kelchförmigen roten Blüten erkennt man leicht auf trockenen Wiesen, wo die Betonie gerne wächst. In der heutigen Zeit wird die Echte Betonie wegen ihrer entzündungshemmenden Wirkung in der Naturheilkunde zur Behandlung von Kopfschmerzen, Magenschmerzen sowie Schwäche- und Schwindelgefühlen eingesetzt. Als Tee zubereitet kann das Kraut auch z.B. gegen Entzündungen im Mund- und Rachenraum getrunken oder gegurgelt werden.

Bilsenkraut (Hyoscyamos niger) - Liebesbank

Bilsenkraut ist stark giftig und wird im Volksmund nicht umsonst Hexenkraut oder Teufelsauge genannt. Schon die alten Germanen sollen das Kraut bei ihren magischen Ritualen eingesetzt haben. Und im Mittelalter galt es als eine der wichtigsten 'Hexenpflanzen'. Man nahm an, Hexen würden es ihren magischen Salben hinzugeben. Da sein Genuss Sinnestäuschungen hervorrufen kann, sagte man Bilsenkraut übersinnliche Kräfte nach: Wer es verwendete, galt als Hexe. Diese, so glaubten die Menschen, würden das Kraut angeblich Liebestränken zusetzen, in Schuhe streuen, um Liebespartner*innen ‚toll‘ zu machen oder bei Weissagungen verwenden. Auch die Verfolger der Hexen setzten es als Wahrheitsserum ein, um vermeintliche Hexen zu einem Geständnis zu zwingen. Heute wird Bilsenkraut in kleinsten Mengen als Schmerzmittel und Narkotikum eingesetzt. Es wirkt gegen Asthma, Husten und Entzündungen.

Borretsch (Borrago officinalis) - Entspannungsbank

In der frühen Neuzeit nutzte man Borretsch-Blüten bei Herzbeschwerden und Melancholie. Besonders die stimmungsaufhellende und phantasieanregende Wirkung der Pflanze wird in alten Kräuterbüchern wie dem Gart der Gesundheit aus dem 16. Jahrhundert sehr geschätzt. Dank dieser aufheiternden Eigenschaften heißt Borretsch im Volksmund wohl auch Herzfreude oder Wohlgemutsblume. Heute kennen wir Borretsch als Küchenpflanze etwa aus der, in Hessen beliebten, Grünen Soße. In vielen Kräutergärten wird die Pflanze angebaut. Die lilafarbenen Blüten eignen sich auch hervorragend zur Dekoration von Speisen. In der Heilkunde wird er bei Harnverhalt, Fieber, Verschleimung der Atemwege, Durchfall, Entzündungen, Rheumatismus und Wechseljahrbeschwerden angewendet. Als Umschlag auf die Haut aufgetragen kann er auch Ekzeme oder Ausschlag lindern.

Eibisch (Althaea officinalis) - Entspannungsbank

Bereits seit dem Mittelalter kennt man den Eibisch und seine Fähigkeiten. Das Malvengewächs mit den hellrosafarbigen Blüten wirkt beruhigend. Der Gattungsname Althaea leitet sich vom griechischen Wort für heilkräftig ab. Das Beiwort officinalis weist ihn als Arzneipflanze aus, denn die Offizin war der Verkaufsraum einer Apotheke. Auch sein volkstümlicher Name Heilwurz lässt auf seine heilende Wirkung schließen. Die Wurzel des Eibischs enthält viele Schleimstoffe - nicht umsonst ist die Pflanze daher auch als Schleimwurzel bekannt. Wen wundert's, dass die süße Paste, die man früher aus ihm machte, Schneckensaft genannt wurde? Später stellten Konditoren aus der süßen Wurzel Marsh Mallows her - eine süße Leckerei, die bei uns auch Mäusespeck genannt wird. Auf Englisch trägt Eibisch daher auch den Namen Marshmallow. Eibisch hilft bei Erkältungen, dämpft Reizhusten und lindert Heiserkeit, leichte Magen-Darm-Beschwerden und Reizungen der Magenschleimhaut.

Eisenkraut (Verbena officinalis L.) - Frauenbank

Eisenkraut ist unter vielen Namen bekannt und wird auch Taubenkraut, Katzenblutkraut, Sagenkraut, Verbene oder Wunschkraut genannt. Im Mittelalter war es ein beliebtes Allheilmittel. Damals wurden ihm magische Kräfte zugeschrieben. Und es fand seit frühester Zeit kultische Verwendung: Hexen und Vampire sollten damit abgewehrt werden. Bis heute trägt das Kraut in Wales daher den Namen Devil’s bane, „Teufelsbann“. Darüber hinaus werden ihm auch lustanregende Kräfte nachgesagt Das blasslilablühende Gewächs ist in der Volksmedizin als Frauenheilpflanze bekannt. In Tees hilft es gegen Regelbeschwerden, Blutarmut und Krämpfe. In der Schwangerschaft und in den Wechseljahren soll es beruhigen: Es wird bei depressiven Verstimmungen, Migräne und Erschöpfung eingenommen. Auch bei Entzündungen der Atemwege und des Rachenraumes kommt es zum Einsatz.

Engelstrompete (Brugmansia) - Traumbank

Engelstrompeten stammen ursprünglich aus Südamerika, sollen in Europa aber schon seit dem Mittelalter bekannt sein. Sie zählen zu den Nachtschattengewächsen und tauchen oft als wichtige Zutat für Hexen- und Flugsalben auf. Besonders die Blüten dieser Pflanze sind leicht wiederzuerkennen, denn sie fallen durch ihre kelchartige Form auf. Diese Blüten können einen betörenden Duft verströmen, der einschläfernd und betäubend wirkt. Dieser starke Geruch half früher angeblich gegen Alpträume: Es hieß, dass sie dem, der unter ihr schläft, süße Träume beschere. Der Duft der Engelstrompete kann bei manchen Menschen aber auch Kopfschmerzen auslösen. Ihr Verzehr kann zu Verwirrtheit, Bewusstseinsveränderungen oder sogar zu schweren bis tödlichen Vergiftungserscheinungen führen. In Deutschland werden die Wirkstoffe der Blume inzwischen künstlich hergestellt und beispielsweise für Beruhigungsmittel verwendet.

Frauenmantel (Alchemilla vulgaris) - Frauenbank

Frauenmantel bezauberte die Menschen früher auf besondere Art: Tautropfen, die morgens von der Blattoberfläche abperlten, wurden für alchemistische Tinkturen verwendet. Manche Alchemisten hielten es für flüssiges Gold. Darauf soll auch sein botanischer Name Alchemilla zurückgehen. Die zartgelb blühende Pflanze wird auch Muttergottesmantel oder Weiberkittel genannt, denn ihre Blätter erinnern an Mäntel aus alten Mariendarstellungen. Die Pflanze wurde auch mit der Venus oder der Liebe assoziiert. Wie es sein Name schon vermuten lässt, war und ist Frauenmantel vor allem in der Frauenheilkunde beliebt. So setzte man ihn schon im Mittelalter bei Regelbeschwerden ein. Besonders an Maria Himmelfahrt wurde er zu Liebes- und Fruchtbarkeitsritualen geräuchert. Heute wird er bei Unterleibsentzündungen, Stimmungsschwankungen und bei Kinderwunsch empfohlen. Darüber hinaus kann Frauenmantel auch bei Magen-Darm-Beschwerden hilfreich sein.

Gänseblümchen (Bellis perennis) - Energietankbank

Gänseblümchen, auch Tausendschön genannt, kennt jedes Kind, da sie auf vielen heimischen Wiesen wachsen. Im Mittelalter soll das Gänseblümchen bei allerlei Leiden wie Hautproblemen, Wundheilung, Brüchen, Prellungen, Gliederschmerzen oder Gelenkermüdung behilflich gewesen sein. Dazu wurde es als Tinktur, Salbe oder Tee verwendet. Sein anderer Name Frauenblümchen verrät das zweite Heilgebiet: Es diente bei Schwangerschafts- und Menstruationsbeschwerden oder bei der Rückbildung des Babybauchs. Auch stellen Gänseblümchen im Volksglauben einen Boten des Frühlings dar. In einer alten Volksweisheit heißt es: Wer die ersten drei Gänseblümchen im Frühling verspeist, soll das ganze Jahr über vor Krankheiten geschützt sein. Außerdem gelten Gänseblümchen als wahre Muntermacher: In kleinen Mengen frisch in der Küche eingesetzt helfen sie gegen Frühjahrsmüdigkeit, regen Appetit, Verdauung und Stoffwechsel an. Als Tee aufbereitet kommen sie auch gegen Erkältungen zum Einsatz.

Grünkohl (Brassica oleracea var. Sabellica) - Liebesbank

In der frühen Neuzeit hielt man viele Pflanzen, auch Kräuter, Gemüse und Gewürze wie Petersilie, Grünkohl oder Muskatnuss für Zauberpflanzen. Auch eine luststeigernde Wirkung sprach man Ihnen zu. Grünkohl verfügt zudem in hohem Maß über eine Aminosäure, die für Entspannung, Gelassenheit und ruhigen Schlaf zuständig ist. Heute wird aber wohl kaum jemand mehr Grünkohl für Verführung oder Liebesdinge einsetzen. Dafür mögen viele Menschen ihn als schmackhaftes Wintergemüse. Und gut für die Gesundheit ist der Genuss von Grünkohl trotzdem: Mit viel Vitamin K, A und C, Mineralstoffen wie Kalzium und pflanzlichem Eiweiß ist er ein großartiger Nährstofflieferant. Grünkohl stärkt das Immunsystem und ist darüber hinaus auch einfach lecker. So wandelte sich die alte Kohlsorte über die Jahrhunderte von der Heil- und Liebespflanze zu einem echten Superfood.

Habichtskraut (Hieracium pilosella) - Entspannungsbank

Das gelbrotblühende Wildkraut wird manchenorts auch Mausöhrchen genannt. Sein Aussehen erinnert an den Löwenzahn. Der botanischer Name Hieracium weist auf das griechische Wort hierax für Habicht hin - und damit auf die Wirkung, die man ihm nachsagt. Früher glaubte man nämlich, das Heilkraut könne zu einer enormen Seekraft verhelfen. So sollte es die Fähigkeit verleihen, so scharf zu sehen wie ein Habicht. Man erzählte sich, der berühmte Reformator Martin Luther solle eine drohende Erblindung durch das Trinken von Habichtskrauttee abgewendet haben. Andere behaupteten, der Raubvogel selbst würde damit sein Augenlicht kurieren. Geräuchert sorgt Habichtskraut bis heute für Entspannung und innerer Balance. Medizinisch gesichert wirkt Mausohr-Habichtskraut entzündungshemmend, und hilft als pflanzliches Mittel bei Harnwegserkrankungen.

Hopfen (Humulus lupulus L.) - Traumbank

Beim römischen Gelehrten Plinius, dem Älteren, hieß die Schlingpflanze Lupulus salictarius weil sie wie ein lupus, wie ein Wolf, die Weide anfällt. Bei uns ist der Hopfen vor allem durch das Bier bekannt. Darin sorgt er für den herben Geschmack. Zunächst wurde er jedoch als Heilpflanze verwendet und fand wegen seiner konservierenden Wirkung erst im Mittelalter Verwendung in Brauereien. Laut der Volksmedizin hilft das Hanfgewächs bei Entzündungen, Regelbeschwerden und Gicht. Auch soll man damit angeblich die Liebeslust eindämpfen können. Im 18. Jahrhundert wurde Hopfen wegen seiner beruhigenden und schlaffördernden Wirkung eingesetzt, die man ja auch dem Bier zuschreibt. Empfohlen wird heute, Hopfen bei Unruhe, Angstzuständen und Schlafstörungen einzusetzen. Dafür kombiniert man ihn am besten mit Baldrian.

Johanniskraut (Hypericum perforatum) - Sonnenbank

Das Johanniskraut ist eine in der Volksmedizin sehr geschätzte Heilpflanze. Im Volksmund wird das Gewächs auch Hexenkraut genannt. Es blüht zur Sommersonnenwende an Johanni und wird daher mit Sonne, Wärme und Licht verbunden. Ihre positive Wirkung auf die Nerven ist seit jeher bekannt. Ausgerechnet diese Sonnenpflanze soll jedoch eine finstere Vergangenheit haben. Da sie angeblich alles Böse und Dunkle vertreiben sollte, wurde sie für Teufelsaustreibungen gebraucht. Der Teufel soll ihr darum aus Wut über ihre Heilkraft übel mitgespielt haben. Er verpasste ihren Blättern mit Nadelstichen viele kleine Löcher. Dies führte zu ihrem lateinischen Namen Hypericum perforatum. Die Punktierungen sind gut sichtbar, wenn man die Blätter gegen das Licht hält. Heute wird Johanniskraut zur Behandlung leichter und mittelschwerer Depressionen genommen. Auch kleine Wunden oder Verbrennungen auf der Haut soll die Pflanze lindern.

Kamille (Matricaria chamomilla L.) - Frauenbank

Kamille ist vor allem eine Frauenheilpflanze. Nach der mittelalterlichen Signaturenlehre, die Gleiches mit Gleichem verband, erinnerte die aufgewölbte Blütenform an eine Gebärmutter. Daraus schloss man, dass Kamille gut gegen Frauenbeschwerden sei. Auch der Gattungsname Matricaria leitet sich vom Lateinischen mater für Mutter oder matrix für die Gebärmutter ab. So verwundert’s kaum, dass die Kamille im Volksmund auch Mariamagdalenakraut oder Mutterkraut heißt. Man setzte Kamille bei verschiedenen Frauenleiden ein, und sogar bei der Geburt kam sie zum Einsatz. Auch heute noch kennen wir Kamillenblüten in vielfältigen Anwendungsformen: Inhalationen, Spülungen, Umschläge, Bäder, Salben oder Gurgellösungen gegen Blähungen, Magen- und Darmkrämpfe, Erkältungs- oder Hauterkrankungen sowie Entzündungen in Mund und Rachen. Und der gute alte Kamillentee zur Beruhigung erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit.

Klatschmohn (Papaver rhoeas) - Traumbank

Die leuchtend rote Pflanze ist nicht nur schön anzusehen, seit dem Mittelalter sagt man ihm auch eine beruhigende Wirkung nach. Damals verabreichte man Klatschmohn daher bei Schlaflosigkeit und Unruhezuständen. Auch nahm man ihn gegen Schmerzen, Verstopfung, Fieber sowie bei allgemeinen Frauenkrankheiten ein. Dazu wurden die Pflanzenteile gerne als Tee aufgegossen und getrunken. Heutzutage findet der Klatschmohn jedoch kaum noch medizinische Verwendung. Studien konnten keine nennenswerte Wirkung feststellen. Daher wird der Klatschmohn oft nur als Schmuckdroge zur Verschönerung von Teemischungen eingesetzt. Die Volksheilkunde hingegen ist von der beruhigenden Wirkung des Mohns überzeugt und setzt ihn weiterhin gerne ein. Darüber hinaus sind seine Blätter und Blüten auch essbar und finden in der ein oder anderen Küche Verwendung.

Kornblume (Cyanus segetum) - Sonnenbank

Die Kornblume mit ihren leuchtendblauen, flammenartigen Blütenblättern wurde im Volksglauben mit Feuer und Sonne verbunden. Man glaubte, die Schönheit der Blume wirke heilsam für die Augen. Darum setzte die Volksmedizin bei Augenerkrankungen auf das Gewächs und schrieb ihr auch eine magische Wirkung zu: Bestrich man die Augen mit der ersten Blüte der Kornblume, blieb man angeblich das ganze Jahr von Sehproblemen verschont. Noch heute schwört man in Frankreich auf Kornblumenwasser, das sogenannte Eau de Casselunettes, gegen Bindehautentzündung und dunkle Augenringe. Heute spielt die Kornblume in der Pflanzenheilkunde keine große Rolle mehr. Dennoch: Ihre Bitter- und Gerbstoffe wirken angenehm auf gereizte Schleimhäute und die Verdauung. Darüber hinaus sind ihre farbigen Blüten essbar und kommen so als Schmuck für Kräuterteemischungen und Wildkräutersalate zum Einsatz.

Lavendel (Lavendula officinalis) - Entspannungsbank

Der violett blühende Lavendel ist im Volksmund auch als Nervenkräutel bekannt. Schon sein Duft hat eine angenehm beruhigende Wirkung. Im Mittelalter wurde Lavendel oft um das Haus herum gepflanzt, um böse Geister abzuwehren. Während der großen Pestepidemien rieben sich die Leute zum Schutz mit Kräutertinkturen der Pflanze ein oder tranken sie. Geräuchert sollte Lavendel die Stimmung aufhellen und auch gegen Liebeskummer helfen. Ist der Glaube an diese magischen Fähigkeiten der Pflanze auch aus der Mode gekommen, wird Lavendel aber noch immer als Heilpflanze geschätzt. Die Wohltat seiner Aromen und Öle ist bis heute unumstritten: Lavendel entspannt und verklärt die Gedanken. Kräuterkissen aus getrockneten Blüten fördern den Schlaf von Erwachsenen, Kindern und Babys. Die Heilpflanze stillt Schmerzen, löst Krämpfe und tötet Keime. 2020 wurde Lavendel zur Arzneipflanze des Jahres gewählt.

Mariendistel (Silybum marianum) - Frauenbank

Die Mariendistel, im Volksmund auch Frauen- oder Venusdistel genannt, ist ein Korbblütler mit weißlich gefleckten Blättern. Durch diese milchweißen Streifen auf ihren Blättern erhielt das Kraut auch seinen Namen: Einer Legende nach soll die heilige Maria, als sie das Jesuskind stillte, den ein oder anderen Milchtropfen verloren haben. Diese sollen auf die Pflanze gefallen sein und ebenjene weißen Flecken hinterlassen haben. Diesem Gedanken folgend glaubte man, die Wurzel der Mariendistel steigere die Milchförderung bei stillenden Frauen. Im 19. Jahrhundert entdeckte dann der Arzt Johann Gottfried Rademacher die positiven Wirkungen der Pflanze auf die Leber. Seitdem werden die Früchte der Pflanze daher vor allem bei Lebererkrankungen eingesetzt. Auch zur Förderung der Verdauung kann die Mariendistel Verwendung finden.

Melisse (Melissa officinalis) - Traumbank

Die wohlriechende Melisse wird, nach dem Griechischen melissa für Honigbiene oder honigsüß, von manchem Bienenkraut genannt. Denn ihr zitrusartiger Duft gefällt nicht nur den Menschen, er lockt auch Bienen an. Im Mittelalter war sie ein Muss in jedem Klostergarten. Bereits damals diente Zitronenmelisse gegen unruhige Träume, Melancholie und Hysterie. Hildegard von Bingen schrieb über die auch Herztrost genannte Pflanze: „Die Melisse ist warm. Ein Mensch, der sie isst, lacht gerne, weil ihre Wärme die Milz beeinflusst und das Herz erfreut wird“. Ihre gute Wirkung auf angenehme Träume und Schlaf ist medizinisch anerkannt. Tees mit Melisse helfen bei Angespanntheit, Unruhe und Reizbarkeit und leichten Bauchkrämpfen. Auch als Salbe wird sie verwendet und kommt bei der Behandlung von wunden Stellen und Lippenherpes zum Einsatz.

Ringelblume (Calendula officinalis) - Sonnenbank

Die Ringelblume, im Volksmund auch Goldblume genannt, ist ein altbewährtes Heilmittel. Ihre orangefarbenen, strahlenförmigen Blüten erinnern den Betrachter an die Sonne. Im Mittelalter wurde sie daher mit der Sonne, Kraft, Lebendigkeit, Feuer sowie der ‚Erwärmung der Seele‘ verbunden. Auch als Orakel- und Liebespflanze war die Ringelblume geschätzt: Zum Zupfen mit der Frage „Er liebt mich, er liebt mich nicht“. In Salbenform sollte sie Träume vom zukünftigen Liebsten bringen. Zudem halfen die Blüten der Ringelblume bei der Wettervoraussage: Waren die Blüten zwischen 6 und 7 Uhr geöffnet, wurde der Tag sonnig. Waren sie nach 7 Uhr noch geschlossen, sollte es Regen geben. Sie wirkt in Tinkturen oder Salben gegen Hautentzündungen und Sonnenbrand, und begünstigt auch die Wundheilung. Als Tee eingenommen beruhigt sie den Magen und kann auch bei Menstruationsbeschwerden helfen.

Rose (Rosa) - Liebesbank

Die Rose ist das Sinnbild der ewigen Liebe. Viele alte Mythen berichten von der Entstehung der Blume. Nach der Erzählung von Bion von Smyrna entstand sie aus dem Blut und den Tränen, die die griechische Liebesgöttin Aphrodite und ihr Geliebter Adonis bei dessen Tod vergossen haben. Die alten Germanen sahen die Rose ebenfalls als Blume ihrer Liebesgöttin Freya. Auch im Mittelalter galt die dornige Pflanze als romantisch und wurde sogar als Liebesmittel eingesetzt. Der Duft der Rose hellt die Stimmung auf: Mit Rosenöl getränkte Tüchlein halfen bei Ohnmacht, Liebeskummer, Angstzuständen oder Verstimmung. Als Heilmittel werden Rosenblüten bei leichten Entzündungen der Haut oder des Mund- und Rachenraums angewendet. Die Volksheilkunde nutzt ihr Öl auch zur Behandlung von Magen- und Herzbeschwerden, Bronchialasthma, Frauenleiden, Kopf- und Zahnschmerzen oder Schwindel.

Safrankrokus (Crocus sativus) - Liebesbank

Safran spielt vor allem in der Medizin des Orients eine große Rolle. Dort wurde der Safrankrokus seit Jahrtausenden auch deswegen geschätzt, weil er die Liebeslust anregen sollte. Man sagte, allein sein Duft sei verführerisch. Im europäischen Mittelalter hielt man die Pflanze für ein regelrechtes Wundermittel. Das bekannte Gewürz Safran wird aus den Blütennarben des Schwertliliengewächses gewonnen. Dieses galt wegen seines hohen Preises und seiner ockergelben Farbe als Gold der Schwedenkräuter. Auch heute ist die Pflanze nicht nur in der Küche, sondern auch als Heilpflanze beliebt. Sie besitzt eine nervenstärkende und stimmungsaufhellende Wirkung, und wird daher bei leichten depressiven Verstimmungen verwendet. In hohen Dosen kann Safran allerdings auch berauschen und Vergiftungserscheinungen hervorrufen.

Schafgarbe (Achillea millefolium) - Liebesbank

Diese Heilpflanze ist altbekannt und im Volksmund auch als Augenbraue der Venus oder Frauendank bekannt. Früher wurde sie besonders gerne für verschiedene Liebesorakel verwendet. Legte man etwa frische Schafgarbe unter das Kopfkissen, sollte sie den zukünftigen Liebespartner im Traum verraten. Drehte sich eine Frau ein Blatt des Krauts in die Nase und bekam davon Nasenbluten, wurde dies als Beweis dafür gesehen, dass ihr Partner ihr treu gewesen ist. Und damit eine Liebe wenigstens sieben Jahre hielt, hängte man sich ein Bündel Schafgarbe über das Bett. Das Wort Schafgarbe leitet sich von Garwe, Gesundmacher, ab. Die Pflanze kennt vielfältige Anwendungsgebiete und wurde früher vor allem in der Frauenheilkunde eingesetzt. Daher kommt die alte Redensart „Schafgarbe im Leib, tut wohl jedem Weib“. Heute wird Schafgarbe auch bei Appetitlosigkeit, krampfartigen Magen-Darm-Beschwerden sowie leichten Haut- und Schleimhautentzündungen genutzt.

Schlafmohn (Papaver somniferum) - Traumbank

Früher war der giftige Schlafmohn eine wichtige Heilpflanze. Er beruhigte, stillte Husten und löste Krämpfe. Die Mohnsorte wurde, wie ihr Name verrät, als Schlafmittel und zur Schmerzlinderung eingesetzt. Im Mittelalter gewann man aus Schlafmohn Opium - etwa zur Betäubung. Und der Arzt und Alchemist Paracelsus stellte im 16. Jahrhundert eine Opium-Tinktur namens Laudanum her. Er glaubte, damit den Stein der Unsterblichkeit, ein wundersames Allerheilmittel, gefunden zu haben. Später stellte man die sehr hohe Suchtgefahr von Laudanum fest, weswegen es im 19. Jahrhundert verboten wurde. In der Pflanzenheilkunde ist der Einsatz des Schlafmohns daher in Verruf geraten und ist heute untersagt. Als Nahrungsmittel bleiben uns Schlafmohnsamen aber erhalten. Man kann sie noch heute in quasi jeder Bäckerei finden, als Zutat von vielen beliebten Gebäckarten wie Kuchen oder Teilchen.

Tollkirsche (Atropa belladonna L.) - Frauenbank

Die giftige Tollkirsche wurde seit der Antike zur Luststeigerung verwendet. Vielleicht trägt sie aus diesem Grund im Volksmund auch den Namen Belladonna, was so viel wie ‚schöne Frau‘ bedeutet. Der Name wird aber auch damit begründet, dass sich Frauen früher wohl Saft aus Tollkirschen in die Augen träufelten, um ihre Pupillen zu vergrößern und anziehender zu wirken. Der botanische Name Atropa geht währenddessen auf die griechische Schicksalsgöttin Atropos zurück. Sie ist in der antiken Mythologie diejenige, die den Lebensfaden zerschneidet. Treffend, denn tatsächlich kann der Genuss der Tollkirsche neben starken, unangenehmen Sinnestäuschungen sogar bis zum Tod führen. Als Heilpflanze wird sie wegen dieser starken Giftwirkung nicht verwendet. Medizinisch dienen ihre Wirkstoffe aber als Schmerz- und Narkosemittel, sie helfen gegen Depressionen oder Atemwegserkrankungen. Im Jahr 2020 wurde die Tollkirsche zur Giftpflanze des Jahres gewählt.

Wegwarte (Cichorium intybus) - Energietankbank

Wie ihr Name erahnen lässt, wächst die Wegwarte bevorzugt an Straßenrändern. Im Mittelalter war die blaue Blume nicht nur als Heilpflanze, sondern auch als Zauberkraut bekannt. So versprach man sich von ihr Schutz gegen das Böse: „Dost, Hartheu [Johanniskraut] und Wegscheidt [Wegwarte] tun dem Teufel viel Leid“ – hieß es damals im Volksmund. Nur wenige wissen, dass das Kaffeekraut - wie die Wegwarte auch genannt wird - tatsächlich zu Herstellung von Zichorienkaffee dient. Um diesen Kaffeeersatz herzustellen werden getrocknete Wurzelstücke der Wegwarte schonend geröstet, gemahlen und aufgebrüht. Dieses Getränk war nicht nur in Zeiten der Kaffeeknappheit beliebt. Als Heilpflanze wirkt die Wegwarte anregend. Sie hilft bei Schwächezuständen, reinigt das Blut und hemmt Entzündungen. Als Tee wird sie bei Verdauungsproblemen eingesetzt, als Tinktur für die Haut.

Wiesenbärenklau (Heracleum sphondylum) - Energietankbank

Sein Name kommt von der Ähnlichkeit, die die Blätter des Gewächses mit Bärenklauen haben. Die Wurzeln des essbaren Gemüses schmecken ähnlich wie Rettich. Früher wurde daraus Kraftsuppe gekocht, die eine verjüngende Wirkung haben und auch sexuell anregen sollte. Als Heilpflanze ist Wiesenbärenklau heute nur noch selten im Gebrauch, obwohl er schon lange bekannt ist. So war die Pflanze bereits dem griechischen Arzt Dioskurides, der im 1. Jahrhundert lebte, ein Begriff. In der Volksheilkunde wurden seine Blätter und Stängel zusammen mit den Früchten gegen nervöse Störungen, Verdauungsbeschwerden und sogar bei Epilepsie eingenommen. Heute wird er als Tee gegen Bluthochdruck, Erkältungen und Husten empfohlen. Im Umgang mit dem Wiesenbärenklau sollte man etwas vorsichtig sein, denn der Kontakt mit seinen Blättern und Früchten kann zu Hautausschlägen und Unverträglichkeiten führen.

Zaunwinde (Calystegia sepium) - Traumbank

Das weißblühende Gewächs wird im Volksmund auch Ackerranke oder Teufelsdarm genannt. Die Zaunwinde wächst, wie der Name schon vermuten lässt, gerne an Zäunen, an denen sie sich als Kletterpflanze entlang windet. Aber auch an Wegen und Waldrändern kommt sie vor. Die Zaunwinde kann die Psyche beeinflussen. Sie enthält nämlich Wirkstoffe, die sonst eher in der Familie der Nachtschattengewächse vorkommen - etwa im Stechapfel, der Tollkirsche, dem Bilsenkraut oder der Alraune. Dennoch wird die Zaunwinde selten wie diese genutzt. In der Volksmedizin ging man davon aus, dass ein Gemisch mit Zaunwinde sehr starke und lebhafte Träume verursache. Die Pflanzenheilkunde hat erkannt, dass ihre Wurzeln und Blätter eine abführende Wirkung besitzen. Daher wird die leicht giftige Pflanze seit dem Mittelalter hauptsächlich als Heiltee getrunken.